サ行

| 項目ID |

項目 |

よみがな |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 411 |

社会と国家の三類型 |

さんるいけい |

第三章

国家と社会の寓話 |

論文 |

|

中学生のための社会科 |

市井文学

|

2005.3.1 |

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

| 基本の類型はなぜ単純なものになるのだろうか |

理由と条件 |

|

項目

1 |

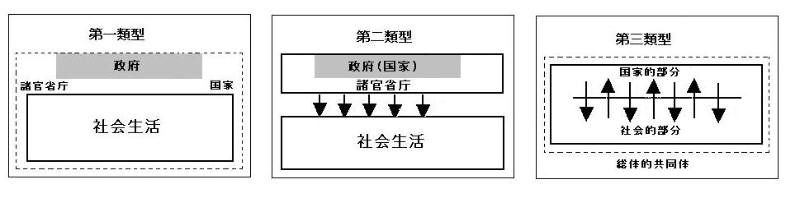

① 「国家」と「社会」の関わり方は、世界の地域民族まで触れると世界中のあらゆる「国家」や風土、政治制度などによって全部違っている。けれどここでは三つの類型に触れれば、おおよそ世界中のどこでもその三つの類型のどれかに入れることができ、細部をつけ加えればどんな「国家」と「社会」の関係にも当てはめることができるとおもう。

第一類型

住民は無意識のうちに「国家」というものは「社会」やそこで日常生活を送っている人々をすっぽりと覆いつくしているものとみなしている。日本「国家」を例にとれば、日本「国家」というのは日本人を中心に集まっている日本「社会」やそのなかに住んでいる日本人も、耕している土地も日常生活を営んでいる地面もすべてそこに含まれている施設も含んでいるものと考えている。

だから「国家」という概念を二種類に使い分けるような「国家」観は、日本「国家」が近代になってはじめて生み出されることになった。

第二類型

この類型は西欧の先進国が典型であるといってよいが、「国家」といえば「政府」およびその実務機関である諸官省庁だけを指し、「社会」はその下にあって人々が日常の生活を営んでいる場所で、はっきりと「国家」とは別のものであると考えられている。

言い換えれば「社会」は「国家」の下に「国家」とは別に人々が日常の生活を具体的に営んでいる場所だとみなされている。よほど特殊な場合でないと、「国家」が「社会」もそこに生活している人々も諸施設も住んでいる土地もすべて包括しているものを指すとは考えられていない。別言すれば、第二類型では「国家」イコール「政府」、その実務を司る諸官省庁のことであり、第一類型のように「国家」イコール「社会」、そのなかの人々、諸施設、地面もすべて含むものとはみなされていない。

この第一類型の「国家」観と第二類型の「国家」観は、非常のとき(例えば戦争のような)の「国家」行動では恐ろしいほどの相違となって表れる。

第一類型の「国家」では「国家」のために「滅私」の奉公をすることは最高の美徳とされる。そして「滅私」でないものは恥辱として排されるという考え方は、日本では太平洋戦争まで実行されていた。これに背く考え方は、「国家」の機関である軍隊でも村落の共同体でも「村八分」の扱いを受けた。

第二類型の「国家」では単に社会人が個人として勇壮かそうでないかの口実にされたかもしれないが、「国家」や「社会」が個々の社会人の行為の如何を排斥や美徳の問題に置き換えることは、まず少なかった。なぜなら「国家」とは政治支配権や決定権をもつ場合でも、「社会」とは切り離されたものとみなされているからである。

第三類型

ここで「社会」と「国家」との関係について第三の類型ともいうべきものに少しだけ言及しておく。それは「国家」と呼びながら「国家」としての明確な輪郭をもたず、「社会」と呼ばれていても「社会」としての明確な輪郭をもたない関係だというのが共通点だといっていい。近代の民族国家が成立する以前の時代には、どこでも大なり小なりそうだった。

例えば原始時代の「社会」を例にとれば説明しやすい。そこではまだ「国家」と「社会」とはそれぞれ明確な輪郭をもっていない。また明確に分離もしていない。「国家」と「社会」がはっきりした境界をもたないで、総体として一つの共同体になっているイメージを思い浮かべると理解しやすい。

「国家」的部分はやがて政治、軍事的な「国家」に、「社会」的部分はやがて日常生活を主体とする「社会」に分離してゆく。機能としても政治や軍事を司る長老会議から政府へと発展する部分と、成員が日常生活を営む「社会」的な部分とに分離してゆく。村落の共同体があって上層に村の長老たちの集まりがあって、それが村の運営や方針を決定すると、村人たちはそれに従って行動したり、義務をもたされたり、規則や懲罰や禁止事項を守らされたりしている。

この状態が発達してゆくと長老会議が政府の役割をもつようになり、村人たちはそれに従属する一般社会人というまとまりや共通性をもつようになる。もっと発達すると単に年齢の多い者が長老として威力をもつ年齢階程的ななものが壊れて、富をもつ者や能力とか強制力とかを巧みに行使したり人をまとめて従属させることが得意な者とかが、長老たちに取って代わるようになる。また暴力の強い者が威力を増して長老に代わる。

これが極まれば宗教的な威力も加わって王様と直属の配下が村落共同体やその連合を支配し、村人たちは服従するようになる。つまり王権とその直属の配下が支配する集団として、一般の村落民やその連合した社会を支配下に治めるようになる。

ここまでくれば王権と直属の配下が「国家」(政府)を作り、村落社会やその連合体がその下に「社会」を作り、先述の第二類型の民族「国家」に成長してゆく。「国家」の部分が輪郭をはっきりもっても、裾野のように「社会」を包み込むような共同体の性格を拡げて存在していると第一類型の民族「国家」に成長する。「国家」と「社会」とが明確な輪郭をもたず、まだ分離していない部分をたくさん残したところでは全体が一つの共同体で、その上層が支配する部分、その下層が従属する部分で、共同体が「国家」の役割をしたり「社会」の機能をもったりというあいまいな部分を多く残したまま民族「国家」にまで成長する。そうすると第一類型の「国家」になるといえよう。

このことからいえるように、現在でも民族「国家」にまで成長していない未開、原始の地域では「国家」、「社会」などと

呼ぶよりも「共同体」と呼ぶ方がふさわしいような第三類型も地球上には存在している。

けれどわたしがいちばん誤解して欲しくないことは、第一、第二、第三の類型に分けた方が考えやすいところがあったとしても、これらは価値の上下や善悪の区分けとは一切関係がないということだ。

(P109-P122)

|

項目

2 |

② 「国家」「社会」の関わり方は、二、三の類型に分けられるような形で現在の民族「国家」まで展開してきた。もちろん細部にわたれば、それぞれの「国家」と「社会」の関わり方は千差万別で、これらの類型は基本線を語っているだけだ。この単純な基本の類型はなぜ単純なものになるのだろうか。たくさん理由と条件が数えられるが、ここで大切なものを少しだけ挙げてみる。

①人間はもともと「社会」的な生き物だから集団を作りそれを発展させてきた。

②人間はほかの生き物(例えば猿の集団)のように単数または少数の強大な首長の下に家族も単独のものも集団としてまと まってゆく生き物である。

③人間は個別的に生きることを好む生き物だが、仕方なしに(不可避的に)集団を作りそれを発展させることになってしまっ た。

わたしたちは動物の種としての本質を現在まではっきりと解明し得ていないから、この三つのうちどれが「国家」や「社会」を現在の類型にまで展開させたのか、確かにいうことはできない。さしあたっては、この三つの要因の全部が部分的に当てはまりそれぞれの要因が混じり合い、その要因の大小によってさまざまな「国家」や「社会」を少数の類型に帰することができると考えおくのが穏当だとしよう。

人間は「社会」的な動物として、言い換えれば「社会」で日常生活をしている限りは、人種や「社会」の発達の度合いが違っていてもすぐに仲よくなれる存在だが、「国家」が介入してくるとなかなか親和力をもち得ないで、対立したり戦争をしたり、争いを繰り返して、未だそこから脱出できないでいる。これが歴史の実状で、心ある人々が現在でもどうすれば「国家」と他の「国家」のあいだに戦争とか争いとかが起こらないようにし得るかを探求しているのである。

(P123-P126)

|

| 備考 |

註 ②について、データベース項目関連 57,58

他に、DBNo364など(『マルクス―読みかえの方法』)西荻南教会・講演

|

| 項目ID |

項目 |

よみがな |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 413 |

自由な意志力 |

じゆうないしりょく |

第三章

国家と社会の寓話 |

論文 |

|

中学生のための社会科 |

市井文学

|

2005.3.1 |

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

| 個人の「自由な意志力」の集まりだけを「社会」の公共性というべき |

|

|

項目

1 |

① 資本主義、社会主義いずれにおいてもそうだが、優等者は劣等者よりも上位だという共通した二十世紀の精神秩序が作り上げられてしまった。また「国家」や「社会」の公共性が私的な権限や事情と矛盾するとき、集団的な公共性の方が優先するという大小の権益順序がひとりでにでき上がってしまった。ファシズム、ロシア=マルクス主義、資本優先主義が、まるで競い合うようにこんな秩序を仕上げていったといえる。「国家」や「社会」や「産業」の利益は個人の私的な利益に優るという概念はまるで普遍性でもあるかのように流布されていった。また「国家」や「社会」の営業と私的(民間的)な企業経営とが矛盾するときは、国営、公営の方が優先するという理念を作り上げていった。

順序の論理からすればこの順序は逆だというべきだ。公共性、集団性、大秩序は個人の私的な「自由な意志力」(この「自由な意志力」の意味することは後ほど説明する)の総和の意味をもつときだけ成り立つ。個人の「自由な意志力」が減殺される場合には、公共性、集団性、大秩序は成立しないとみるべきものだ。二十世紀の歴史が問題性、教訓性、倫理性について未来へ残るとすれば、それが最大の点だ。

戦争、革命、産業が西欧キリスト教の倫理と合致する限りにおいて、「国家」、「社会」、「産業」は個人を超えて拡大してゆく場面ばかりに遭遇したのが二十世紀最大の特色であり、人間の精神もまたそのように順序づけられた。キリスト教的な倫理もやむなくそれを是認して、真の倫理は精神の内部の誰にもその存在の姿が伝わらないような内奥に生きる場所を見つけるほかないところに追い込まれた。「国家」、「社会」、「企業集団」は外部からこれを助長した。

② これは人間が利己心を捨て得ない存在で、「聖書」のいうように「神」だけにしか私的利害の問題を放棄できないからだろうか。これが二千年前も、二千年後の現在も「社会」が孕んでいる疑問である。わたしが現在いえることは、個人の「自由な意志力」の集まりだけを「社会」の公共性というべきで、そのほかが「国家」とか「社会」とか「公共機関」と偽証することを許すべきでないということだけだ。

(P155-P159)

|

項目

2 |

(註 島尾敏雄の体験、自分の勤労動員の体験の紹介の後 )

③ 統率力のある指導者というのはファシズムであっても、ロシア=マルクス主義であってもダメな人物であるといっていい。そしてわたしたちが学生どうしでこの暗黙の相互理解に達したとき、軍国主義の命令に従いながら、確かにファシズムとロシア=マルクス主義を超えたということを信じて疑わない。「自由な意志力」以外のもので人間を従わせることができると妄想するすべての思想理念はダメだ。これはかなりの年月、本当は利己心に過ぎない「国家」「社会」「公共のため」の名目のもとに強制された経験と実感の果てに、わたしなどの世代が獲得した結論だといっていい。わたしはこれ以上の倫理的な判断に出会ったことがない。

(P163-P164)

|

| 備考 |

|

| 項目ID |

項目 |

よみがな |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 415 |

宗教 |

しゅうきょう |

まえがき |

|

|

還りのことば |

雲母書房 |

2006.5.1 |

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

| 宗教というのは人間(人類)の精神的活動の始源になったものだ |

|

|

|

宗教というのは人間(人類)の精神的活動の始源になったものだ。これは様々な形をとって現在(二〇〇六年)まで至っているが、大別すればその変遷は二つにわかれるといえよう。ひとつは外形を著しく変化させて倫理道徳になったり、さらに法律になったり、民族国家やその下の日常的な生活社会になったりして現在に至っている。もうひとつの精神活動は外形は宗教の形をとりながら、キリスト教、仏教、イスラム教、ヒンズー教、儒教や神道など、地域種族のちがいによって、さまざまな宗教を生み出している。また宗教の内部でもさまざまな宗派の別を生み出している。また宗教と政治の中間で区別しにくいことになっていたり、宗教と国家や法律が区別しにくい地域も種族もある。けれど古代・原始・未開の時代までさかのぼれば、その始まりは人間(人類)の精神的活動の営みだった。科学者や唯物論者にも宗教的な奥底がのこっていたり、宗教家でも迷信を信じていない面もある。ここから多様な問題が噴出するが、わたしがここで云いたいことはひとつだ。それは人間(人類)の精神的活動の始源としての宗教の意味を、政治権力や社会権力をもって禁圧するのは誤りであり、また不可能であり、自分で自分の首をしめているのとおなじことだ。ただ相互批判が自由だというだけだ。また何が信じられようと、権力によって人間の精神活動の始源性を断ち切るのでなければ自由だと言える。これは世界の多くの政治権力が宗教に対して失敗していることだ。

(P2-P3)

② わたしは信仰がないから形態的僧俗にことさら関心をもっていない。けれど人間の精神活動の始源としての宗教という意味への考察は持続している。それにもかかわらず、宗教家自体は衰弱を加えるばかりのように思える。現在の状況では、宗教家が宗教を解体できる言葉で考え、現在にこだわる思想が精神活動の人類的な始源に対する考察を深めてゆくことで、接点を明確にするよりほかに方法がないと思える。一言「まえがき」をはっきりさせておきたい。

(P4-P5)

|

項目

2 |

|

| 備考 |

註 十万年、数百万年への遡行する言葉から、繰り出されていると思われる。猿から人間へつなげてみたいという。

|

| 項目ID |

項目 |

よみがな |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 418 |

宗教とは何か |

|

① 還相の視座から |

インタヴュー |

|

還りのことば |

雲母書房 |

2006.5.1 |

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

| 『アフリカ的段階について』を書いたときのモチーフのひとつ |

宗教の段階と地域特殊性 |

<段階>というのはどうやって区別するのか |

項目

1 |

① アメリカがテロでやられた。この出来事をめぐって、キリスト教徒イスラム教では宗教的なかんがえ方が違うからだという人がいます。しかしぼくはそうではないとおもいます。これは「宗教とは何なんだ」という問題なんです。

確かにキリスト教徒イスラム教、あるいはキリスト教徒仏教でいくらでももいいわけですが、ふたつは全然違うんだということができる。なるほど半分は地域も違うし、信仰している種族も違う。国家の現状も違う。違うということをいいたいなら、違う面を拾上げることができる。

だけどそれはヨーロッパ人の観点です。われわれから見れば、全然違うというかんがえ方と、引きずっている段階が少しだけ違っているだけだというかんがえ方と両面がありますね。つまりアメリカも、いまのイスラム教が主張している特徴を一部は通過して現在に至っているところがあるわけです。段階の名残りが違うだけなのです。半分はそういうふうにいい返すことができるし、いい返したほうがいいのではないか。

こういうかんがえ方をとると、宗教というのはかたちが変わる部分と、かたちは変わらないけど段階が変わる部分とがあることになります。宗教一般、信仰一般というのはかたちが変わるとどうなっていくのかというと、宗教のある部分を法律的なものが代表するようになってくるんです。さらにそれをもう少しつめると、法律のある部分は民族国家や国民国家が代表するようになります。

② マルクスのように経済的な構図だけをいえば、国民国家とはアメリカのいうグローバリズムみたいなもので、みんな同じようなものなんですね。資本主義化していって、同じようなものじゃないかというふうになるわけです。ぼくは世界性というのはこれを追いかけるようにして実現していくとかんがえていました。つまりみな同じようなものなら国民国家、近代国家が解体して世界性へ向かうだろうとかんがえていました。ところがそうならない。国民国家、近代国家というのは、なかなか強固なもんだねという感じですね。

ではどうして強固七日としきりにかんがえたことがあります。やはり宗教のかたちが変わったものとして国民国家、近代国家はわりと最終的な形態じゃないかとおもいます。

経済的な世界性が普遍的に影響して、そのあとを追いかけて、「世界はひとつ」というふうなことがいえるはずなのです。しかし一国の国家というのは経済的にグローバリズムでは解体しない。マルクスは「国家、民族というのは経済制度さえ変えれば徐々に、急激に変わるんだ」というけど、そうわいかないよと実感的におもうわけです。「なかなかよくならないですよ」ということになる。これが前は不思議でしょうがなかったんです。

やはり宗教がかたちが変えながら最終段階のところに到達しているということでしょうか。宗教は人間の精神の深くに食い込んでいて強固だから、経済のように歩みは早くないんです。

③ 宗教のかたちがどこから変わるかというと、強固なところからだろうとおもいます。戒律的な部分が変わって、法律なら法律というかたちになるとか、法律よりももっと強固で根本的なかたちというのは、民族国家として残っていまに至っています。これは宗教が地域性と不可分であったこととかかわりがあるのでしょう。

これに対してマルクス流にいえば、経済だけが普遍性かつ唯物的にできるんだということになりますが、それはちょっと違うのではないか。政治としての国家ではなく宗教としての国家というのは、そう簡単に経済制度が変われば変わっていくというようになものではないとおもいます。

(P38-P41)

|

項目

2 |

④ ヘーゲルがいうように、文明というか道具の発達変化で人類の歴史を段階づけてしまっては、あまりに進歩史観的すぎて無惨ではないか。このことに対してマルクスは原始と古代社会との中間に<アジア的社会>というのを入れるべきではないかと主張し、歴史的に修正しようとしたわけです。しかし入れたからといって修正したということにはならないんですね。地域的にどう変化するかということが抜けているのが、マルクスの根本的な欠陥ではないかとおもっています。

単に<アジア的段階>のようなものを原始と古代の間にかんがえるというのは、ヨーロッパから見ればいかにもごもっともだとおもいますけど、そのごもっとも性はここ一、二年になってだめだということが相当はっきりしてきました。やはり一種の進歩史観ですからね。

ブッシュの見方もそうです。キリスト教徒イスラム教が違うのだったら、ほんとうは地域が宗教にどういう影響を与えるかについてかんがえなければいけないんです。「地域的特殊性がまるで違うんだ」ということ。でもマルクスは本気でかんがえずに、とりあえずアジア的と入れとけというくらいでかんがえを止めています。これは少し違うのではないかという感じをぼくは持っています。

ぼくが『アフリカ的段階について』(春秋社)という本のなかでかんがえたのはこういうことだったのです。要するに宗教は宗教としてというふうに<段階>を歴史的にかんがえると、イスラム教徒がもっているものとキリスト教徒がもっているものとが、地域として引きずっているものとして残っている。だけどこの地域特殊性が宗教にもたらしている違いを明らかにしてしまえば、宗教自体としては見かけほど違うものではないということがいえるとおもいます。これをちゃんとかんがえないとだめだというのが、ぼくが『アフリカ的段階について』を書いたときのモチーフのひとつでした。

⑤ もうひとつは、ヘーゲルのいう未開野蛮の時代と現代とでは何が違うのかとかんがえていった場合、<死>ということに引っかかってくるわけです。

<段階>というのはどうやって区別するのかといったとき、生死の<死>をどうやってできるだけ普遍的にかんがえるのか。段階の違いを入れてかんがえるべきではないかとおもう。ぼくらが知っている段階でいえば、原始未開野蛮の時代には自由主義みたいなものがあって、天然自然は精神的威力をもってすれば変わってしまうのだというぐらいにかんがえていた。それが日本にも残っていて、たとえば奈良地方の雨乞いというのがそうです。あれは人間が祈ると天然自然は変わるよというかんがえを根本に引きずっている。これは宗教としたら現代とは段階が違う。

ヘーゲルが未開、野蛮というところは、呪術師がいて王様に絶対的な権力があってという段階です。そこからいまみたいに文明、デモクラシーを標榜する社会になったと、つまりそれを進歩としてアメリカやヨーロッパではかんがえています。実際にそうなっているかどうかは別ですが。

そうじゃないんです。未開、野蛮といわれるアフリカ的段階と近代西欧とでは全然違うかんがえ方をしています。<死>についても違うかんがえ方をしているんです。アフリカ的段階の前にも歴史がある。つまり人間と猿たちが別になったというのは百万年単位で、百万年前から繰り返し繰り返し段階があったわけです。われわれはヘーゲルがいう未開野蛮の段階から、いまの近代文明の時代までのことは知っている。だけど<死>をどうかんがえるかによって段階が区切られるわけですから、それ以前にも違う段階があったし、それ以後にも違う段階がくるとかんがえた方がいいんじゃないかとおもいます。

(P41-P44)

⑤ 言葉が民族語になったのは、大雑把にいえば十万年単位の前です。しかし人間と猿では違うよということになったのは、百万年単位の前です。その間はどうしたのということをはっきりさせたい。そういうことをモチーフに込められたらとおもっているんです。

テロ事件以後かんがえたことがあります。<生>はこういうもので、<死>はこういうものというふうにいまはかんがえています。しかし<現在>という世界が段階としてどこで終わるかということは、まだ全然わからないのです。先の段階になると、かなり違うかんがえ方をするのではないかということです。実際、その徴候が少しずつ表れてきていますね。

たとえばいまは偶然に道で出会った人を刺し殺しちゃうというようなことがさかんにありますね。こういうすさまじい事件が起こると、すぐに法律家や医者が出てきて発言する。法律の言葉で裁くか、そうでなければ経験的な道徳性のようなもので解釈する。それができなければ医者が出てきて病気だというふうにしてしまう。ほんとうをいうと、ちょっと違うんではないか。むしろ国民国家とか法が基本的に危なっかしくなっているといえるのではないでしょうか。

(P44-P45)

|

| 備考 |

註 ⑤について ハイイメージ論のころ(?)「現在の死」「社会の死」とかいわれていた言葉のイメージが、大分はっきりしてきた。

|

| 項目ID |

項目 |

よみがな |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 419 |

存在倫理 |

|

① 還相の視座から |

インタヴュー |

|

還りのことば |

雲母書房 |

2006.5.1 |

項目

1 |

① ぼくは最近、この問題について<存在倫理>というようなものを設定するしかないのではないかとかんがえているんです。社会倫理でも、個人倫理でも、国家的な倫理でも、民族的な倫理でもなく、人間が存在すること自体が倫理を喚起するものなんだという、まったく別な倫理がある。つまりそこに<いる>ということ自体が<いる>ということに対して倫理性を喚起していく。この存在倫理を設定してみると、テロの巻き添えを食って死んだ人と、乗客を降ろさなかったこととは、同じに見えてもまったく違うことなんですね。

菅瀬 存在倫理を設定する、そこに親鸞の思想が関与してくるのではないかとおもえるのですが。

そうだとおもいます。キリスト教(新約聖書)では父母兄弟をを自分より大切にする者はわれに相応しからずというふうにいっています。また親鸞も『歎異抄』のなかで、父母の供養のために念仏をしたことはないといういい方をしているわけです。「親鸞ハ、父母ノ孝養ノタメトテ、一返ニテモ念仏マフシタルコトイマダサフラハズ。ソノユエハ、一切ノ有情ハミナモテ世々生々ノ父母兄弟ナリ、イヅレモイヅレモ、コノ順次生ニ仏ニナリテタスケサフラフベキナリ」(第五章)というところです。

ふたつはどう違うのかということを関連づけながら、ほんとうはテロの旅客機の乗客を降ろさなかったことにいちばん引っかかっていたので、そこをどうにかわかりよくできないものかなとおもって書いたのです。

また親鸞はここで順次生という言葉を使っています。それはたぶん還りの言葉なのだとおもいました。生まれてきたことだって偶然だし、生んだ側からいっても偶然なんです。だけど順次生や縁や機縁などという言葉を入れたりしていくことによって、偶然性が超えられようとしているのです。どんな生も必然性ということになれば存在倫理の基礎は成立するということになります。

しかしこれはわりあい仏教的なかんがえだといっていいとおもいます。キリスト教のかんがえ方と非常に似たいい方をしているけど、違うんですね。そこのところを親鸞のかんがえで説明できないかなということだったのです。

(P54-P55)

|

項目

2 |

|

| 備考 |

|

| 項目ID |

項目 |

よみがな |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 421 |

思想 |

しそう |

第一章 思想とはなにか |

対談 |

|

思想とはなにか |

春秋社 |

2006.10.30 |

対談者 笠原 芳光

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

| 理念と情念の中間 |

|

|

項目

1 |

① 曖昧だけど複雑な領域が「情念、感覚」と「理念、イデオロギー」のあいだにあって、それを考えたいというときに特に「思想」という言葉を使っているようにおもいます。それでおおよそのところは尽くせるところがあって、それでいいんじゃないでしようか。

(P7)

|

項目

2 |

|

| 備考 |

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 422 |

思想家の条件 |

第一章 思想とはなにか |

対談 |

思想とはなにか |

春秋社 |

2006.10.30 |

対談者 笠原 芳光

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

| 手を動かす |

表現の価値について |

|

項目

1 |

①

文学も人文科学に属するわけですけど、そういう学者というものと自分のちがいをどこで区別するかというと、結局、象徴的な言い方になってしまうかもしれないけれど、わかりやすくいうと、つまり手で考えるんだ、手を動かして文字を表現しない限りは、想像力によるものであろうと経験的なものであろうと浮かんでこないことがあるのです。とにかく手を動かして初めて浮かんでくるというのが、小説家でも評論家でも、そういうものが必ず入ってくる。

もちろん学者が文献を調べ、ものごとを考えるとか、科学者が実験をするとか、そういうことも手を動かさないとだめなわけですけれど、手を動かすことでしか絶対といっていいほど出てこない問題とか、出てこない考えとか、出てこない想像力とか、そういうのは必ずあるわけで、それを本質的な仕事としているのが文芸家といいますか、文学の創造をやっているとか、小説を書いているとか詩を書いている人はそれで区別されるのです。学者というのは手を動かす場合は、メモをとるとかそういう意味あいでは動かしますけど、手を動かさなくても本を読んで考えれば、実験してその結果を考えればどんどん先に進むことも、深めることもできる。そこが区別のしどころです。

もし思想家とか思想者という言葉が成り立つとすれば、そこがちがうのですよ。ただ考えて実行することは政治家でもやっていますし、社会的な指導者もやっているわけですし、また人間は一般的にそうやっているということがあるわけです。そうではなくてなにか手を動かさなければ、体を動かさなければどうしても浮かんでこないんだ、ヒントが得られない、先に進めない要素がどうしても入ってくる場合、自分はそこが一番区別しやすいところです。

(P17-P18)

|

項目

2 |

②

「手を動かす」ことは文字で言葉を書くことが身体の運動といっしょになって表現ということになるわけでしょうけれど、ぼくが重要で一番基本だとおもっていることは、一種の「価値」の問題に関連するわけです。

つまり言葉における価値とはなんなのかということになると、ぼくが一番ひっかかったことは、言語をやっている人、あるいは言語学者はどこから表現の価値を作ってきたのかと考えると、経済学から価値の概念を作ってきているとおもうのです。そうすると言葉の価値と経済的な価値がどこで分けられるかという点がひっかかるのです。「資本論」をよく読みますと、これはマルクスが余計なことを書いたなといえばいえるところがありまして、貨幣と言語の価値形成の仕方はよく似ているんだと書いているところがあるのです。

ぼくは言語学者の考え方からそれを学びまして、これは古典経済学の考え方から編み出しているんじゃないかとおもって、自分で「資本論」の価値論をなぞらえながら言語(表現)の価値を考えればいいんじゃないかとおもいました。

「資本論」のなかで「使用価値」といっているものは「指示表出」といって、「交換価値」は「自己表出」といっていいんじゃないかな、と考えていったわけです。片方は物で片方は言葉で、いろんな言い方でいえますけど、いまおっしゃったことでいいますと「表現」ですが、それらはどこでわかれるのかということが問題でした。

(P22-P23)

③

そこになってくると物として表される価値というよりも自分自身の精神活動との関係で表される価値と考えないと芸術の価値論にならない、とおもったわけです。そうでないとおかしいわけです。マルクスだってギリシアの芸術がいいのはなぜなんだろうかと考えたのです。価値論でいえば、時代が進めばすすむほど価値が大きくなるのが一般的です。彼もそこで突き当たっているわけです。

ぼくもそうおもうから自己表出というのが価値であって、指示表出が表現の価値に関与するところがあるとすれば、指示性の複雑さとか明瞭さを介するときだけれど、指示表出自体が芸術の価値に関与することはないんだと徹頭徹尾考えて、自己表出が芸術の価値なんだと。

そうするとおっしゃるようにそこのところでは手を使うか使わないかは二義的な問題になってきているわけです。

(P24)

|

| 備考 |

|

| 項目ID |

項目 |

よみがな |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 423 |

世界性 |

|

第一章 思想とはなにか |

対談 |

|

思想とはなにか |

春秋社 |

2006.10.30 |

対談者 笠原 芳光

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

| 柳田国男と折口信夫 |

日本の固有性として世界性を持つ |

|

項目

1 |

① そうすると鴎外・漱石を日本の近代文学の代表者とすると、これはどんな立場の人でも認めるとおもうのですが、それと同じように折口信夫と柳田国男を日本近代における思想家だよ、というといまのところ認める人は少ないかもしれないけど、それに匹敵するだけのことはあるとぼくはおもいます。整理したり分類したりする論議は下手だけど、あのエッセイみたいに積もっているものを濃縮していくと、これは大きな、ちょっと無視しがたい思想家だといえるとおもいます。折口さんはそれに比べれば文学的な意味での思想家だといえるかもしれないけれど、やっぱり思想家だとおもいます。そういわないと、世界性をもてないのですね。

つまりナショナルなことを一所懸命に考えて、それを一行くらいで書いたか、ひとつの論文として書いたかは別として、それがないと、つまり本当の意味のナショナルなものがないと、世界性をもつことができないとおもうのです。留学して向こうの哲学を研究してきた、近代以前だったら中国、近代だったらヨーロッパ、戦後だったらアメリカで研究してきました、これでは思想家とはいえないので、もしそれを思想というのだったら日本は永久に世界性を持ち得ないよ、という気がするのです。

ナショナルな根底というものがないとだめなのです。そうすると鴎外・漱石は文学的な意味での思想家だとおもいますけど、この人をもってきて、明治以降の人文系の科学を代表できるかというと、どうしてもそうじゃなくてもう少し掘り下げて、それを身につけて個性もつけてという人がいないと。どうも日本の思想が永久に普遍化というか、つまり世界性を持つようにはならんだろうとぼくはおもうのです。

だからこの人達を入れないとこれは世界性にならないよ、よく読めば世界性のあることをいっています。折口さんもちゃんといっています。刑法の始まりみたいな「天津罪」「国津罪」という概念にたいしてつっこんでいったのは折口さんが最初なんです。・・・・・・略・・・・・・

折口さんはウルトラ・ナショナリストで右翼的だというわけですけれど、大間違いです。ナショナリズムをあれだけ根底的に世界性のあるところまで到達していっている、規模の大小でいったり、論理性の大小でいったりすればまた別な評価がでるかもしれないけど、ちゃんと到達しているわけです。

② 要するに保守的な思想があって進歩的な思想があってとか、ぼくはそれをまずブチ壊さないといけないということがありますね。それをやらないと日本の固有性として世界性を持つことはありえないなとおもいます。・・・・・・略・・・・・・

そこまで行くためには日本も柳田国男と折口信夫の仕事とやりかたを持ってこないと、漱石・鴎外ではやや不足というか、かれらだけでは日本の固有性を主張できないとおもいます。固有性を主張できないと世界性も主張できない。だから日本の世界性はいつまでたっても本当の世界性になっていかない。政治思想、社会思想、文学思想、芸術思想を含めて思想という場合には、柳田国男や折口信夫は無視できないような気がします。

(P30-P33)

|

項目

2 |

|

| 備考 |

|

| 項目ID |

項目 |

よみがな |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 426 |

絶対 |

ぜったい |

日本人の宗教観

―宗教を問い直す |

対談 |

『中外日報』2006年 |

吉本隆明資料集165 |

猫々堂 |

2017.5.25 |

対談者 笠原 芳光

項目

1 |

①

笠原 親鸞のいわゆる阿弥陀如来絶対信仰から自然法爾へというのは、ある意味では絶対から相対へのプロセスであるというような気がするのですが、吉本さんの場合は「関係の絶対性」という概念が最初にあったわけですね。

あの「マチウ書試論」(一九五四年)でおっしゃった「関係の絶対性」というのは、やはり相対と絶対との関係を表していると思うんですけれども、関係というのは相対的なものですよね。それが絶対だというのは一種のパラドックスなんですけれども。親鸞の場合も、絶対から相対へという単純なプロセスではなくて、絶対であって相対であり、相対であって絶対であるという逆説のようなものが生まれていると思えるのですが。

吉本 僕はそう思っているわけですね。親鸞は何か絶対を信じたんだけど、だんだんいろいろなことに目覚めるにつれて人間の関係とか信仰とか真理とかいうのは相対的なものだというところまで行ったんだというふうには、僕は今まで理解しないできました。それから僕自身がやはり絶対的なものに惹かれるというのも事実で、戦争中もそうでしたし、今でも絶対的なものというのはあるんじゃないかと思っています。

笠原 実体としてあるというよりも・・・・・・。

吉本 関係としてあり得るんじゃないかと。僕の書いた『言語にとって美とはなにか』(一九六五年)という言語論では、ある作品を一、二回読んだというと各人個性や好みもあって評価の仕方がちがうんだけど、いろんな人がそれぞれ百回読んだとすると、必ずあるところに一致する、それはたぶん作者の全意図といいますか、全モチーフを残りなくあらわしたところに収斂する、そこが終着点だという考え方がその中にあるんです。

普通、文学作品というのは、どういうふうに何回読んでもいいというのが特色なんだけど、もし絶対的な評価を求めるというなら、すべての人に百回読んでみてくださいといえば必ず作者の意図したところに収斂すると思っています。

笠原 吉本さんの本は百回読まなければならんなあ(笑い)。

吉本 だから絶対というのは、僕にとっては割と捨てがたい概念なんです。

(P76-P77)

|

項目

2 |

|

| 備考 |

この「絶対」という概念は、「普遍性」と言い換えてもいいように思われる。 |

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 430 |

自己としての自己と社会としての自己 |

夏目漱石を語る |

インタビュー |

『森』第8号2005年7月 |

吉本隆明資料集165 |

猫々堂 |

2017.5.25 |

聞き手 笠原芳光・安達純

項目

1 |

安達 吉本さんは、「文学の初源性」ということをおっしゃっていますね。文学とはもとを正せばこういうものなんだということで、漱石の作品では、『虞美人草』にそれを感じると。文学の初源性について、もう少し詳しくお話ください。

吉本 普遍性はないんだけれども、最終的に言えば、そういうふうにしか言いようがないないんだけれども、人間の存在感と言ったらいいのか、存在の倫理が、それだけが保存されていることが文学の初源性であり、たぶん最後の問題だなという感じを持っているんですよ。それをいろんな言葉で言っている。「自己慰安」という言葉で言ったり、フーコーは「自己への配慮」と言っていますね。個人としてどうであるかということから、個人が善悪に関係したり、社会に関係したり、人によっては政治に関係したりとかいうふうに全部を含めて、フーコーは配慮と言う言葉を使っている。全部を含める言葉としていい言葉だなと思う。僕としては、「自己としての自己」という変な言い方で、意味にはならないのですけれども、まったく自由である、学者を志そうが、ライブドアのように大富豪になろうと、そんなことは自己としての自己という面で言えばまったく自由であって、いけないとかいいとかそういう論議とか理念が成り立たないと思っているわけです。社会としての自己という観点からは、ある場合にはよくないよということもあり、極端を言うと、人を殺したり、近頃いろんな事件があるけれど、そこまでいくと、社会的な自己として何か言われることがあるかも知れないということとか、法律にひっかかって、そこでは何か問われることがあるかも知れないなとは思うが、ただ自己としての自己として、自由に自分の思い通りのことを思って生きること自体には別に善悪の問題はひっかかってこない、関係してこないという意味合いで、自己慰安と言う言葉を使って、自己慰安は文学や芸術にとっては少なくとも、いちばん根源にある問題で、最後にそれだけが残る、あとは残らないというふうに僕は思っている。それが自分の文学観の基本になっていて、最終的には自己慰安しか残らない。それ以外のことは何か残ったとしてもおまけで、それを当てにすることはできないふうな程度のものと思っているんです。 (P22-P23)

|

| 備考 |

※この引用文は、項目429「文学の初源性」の引用本文と同じ部分である。この項目が大切だと思われたから、独立させた。

「自己としての自己」≒私人、「社会としてのの自己」≒公人と見なせると思う。人は、現実的には様々な日々の場面で「私人」度と「公人」度のある度合いとして存在しているように思う。例えば、会社で仕事をしているときは、公人度90%、私人度10%というように。この場合、私人度は、後景に退いている。あるいは、心の深層に沈んでいる。例外的な存在として、天皇は公人度100%の存在であろう。 |

| 項目ID |

項目 |

よみがな |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 455 |

少年の世界 |

|

「銀座の思い出」 |

|

『銀座百店』2007年2月号 |

吉本隆明資料集169 |

猫々堂 |

2017.10.15 |

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| うろぼえの流行歌 |

記憶には思い込みやイマジネーションがひとりでにはいり込んでくる |

|

|

項目

1 |

①

昔恋しい銀座の柳

あだな年増を誰が知ろ

ジャズで踊ってリキュルで更けて

明けりゃダンサーの涙雨

女給商売さらりとやめて

可愛い坊やと二人のくらし

抱いて寝かせて母さんらしく

せめて一夜を子守唄

このうろぼえの流行歌(はやりうた)は少年のころ新佃島の悪がきだったころ口ずさんだもので、正確かどうか全くわからないが、曲はいまでも覚えている。ただこの歌詞の雰囲気だけは、確かに少年の日の銀座通りの古い情緒を伝えている。

勝鬨橋ができる以前の月島渡しに乗って明石町通りに出るか、佃渡しで大川をわたり真直ぐ三吉橋のわきを通って銀座通りへ出るか、どう余計な寄り道をしても、銀座四丁目と二丁目のあいだで通りに行きつく。少年よ、お前はそこでなにをしていたのかと問われると、恥しながら最初の記憶は次のようなものだと言わざるを得ない。

四丁目の辻を中心に三越・松屋・松坂屋とあったデパートの売場のケースの上に、広告ビラがおいてあるのを三、四枚ずつ失敬して歩いた。趣味ではなくて、翌日学校へ持ってゆき、屋上から紙ヒコーキをとばして仲間たちと遊ぶためだった。広告ビラで作った紙ヒコーキは悠々と風にのって民家の屋根におりたり、学校わきの道路に落ちて、道行く大人たちをびっくりさせて、学校の屋上を見上げさせたこともある。それがおもしろくて仕方がなかった。なぜわたしが銀座通り四丁目あたりのデパートで広告ビラ集めを仲間の悪童たちからおおせつかったのか、よくわからないが、ときどき月島・佃島うちから川向こうへ行って、独り渡し船でおもしろがって渡ってみたりして、馴染んでいたからだとおもう。わたしの記憶にはかすかだが、いまの中央区役所(そのころの京橋区役所)と堀割を隔てて反対側のところに貸ボート屋さんをひらいていて、母に連れられて店番をしていた幼年期があったそうだ。そんな潜在的な追憶もあったのかもしれない。この銀座二丁目裏と四丁目への直線路は好きでその後もたびたび往き来した。

記憶には思い込みやイマジネーションがひとりでにはいり込んでくる。学校(佃島小学校)から帰るとカバンをほうりなげてすぐ遊びに出かけ両親から「そんな暗くなるまで遊びほうけていると人さらいにさらわれるよ」脅されても怖くなくなり、夜まで遊んでいても叱られなくなったころだから、十代半ばにならないときだとおもう。

(「銀座の思い出」P2-P3『銀座百店』2007年2月号に掲載。『吉本隆明資料集169』)

|

備

考 |

これは、吉本少年の証言ではなく、晩年の吉本さんの記憶が呼び寄せた少年時の自己像に当たっている。誰でも通りすぎて遙か後にしか、過去を何らかの意味をたどるように追憶することはないように見える。広告ビラを集め、学校の屋上から紙ヒコーキをとばして仲間たちと遊ぶのは、後振り返ればたわいもないものに見えるのかもしれないが、少年たちはそのこと自体をわくわくしながら生きていたのだろうと思う。現在から見れば、そんなたわいもないような小さな世界に見えるが、そんな世界内に生きている〈少年〉というものがあったし、現にあり続けている。後振り返れば、誰もがそのような〈少年〉を生きていたのだと思うが、追憶からはその〈少年〉の内に入ってその世界内のわくわくした生動感そのものを味わうことはもはやできない。

この〈少年〉そのものと後の追憶ということを、一般化すると〈わたしたちの生そのもの〉と〈内省としての生〉とはいつもずれた時間の関係にあると言えよう。つまり、〈内省としての生〉は〈わたしたちの生そのもの〉からいつも遅れてやって来るというふうに。

この文章の始まりに挙げられた「このうろぼえの流行歌(はやりうた)」は、ネットで調べてみると、一連は「東京行進曲」の一番で、二連は「女給の歌」の二番である。事の真相を厳密に追究する意図はわたしにはないが、別々の歌が少年時にくっついたのか、あるいは、たぶん大人になってもときどき吉本さんは鼻歌を歌っていたようだから、「うろぼえ」で大人になって記憶をたどる時連結されたか、よくわからない。そういうことはよくあることとして受けとめるほかない。ちなみに、いずれの歌にも「銀座」という言葉が含まれている。

付け加えれば吉本さんの文章やインタビューなど読むと、吉本さんは、もう行方がわからなくなった自分の遙か昔の詩の言葉とか、割と人並み以上の記憶力、再現力を持っていたように見える。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 456 |

社会での目の置き所 |

インタビュー「まだ考え中」 |

インタビュー |

『論座』2007年4月号 |

吉本隆明資料集169 |

猫々堂 |

2017.10.15 |

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 社会を見る上で |

中の中以下の人たち |

この人たちの視点でこの日本の社会を捉える |

|

項目

1 |

①

吉本 僕がこの社会を見る上で一番関心を持っているのは、中の中以下の人たちです。自分を離れて、この人たちの視点でこの日本の社会を捉える。もちろん僕は、為政者が持っているような特殊な情報や世界情勢なんか全然分からないけど、そんなのは無視します。自分でつかんだ実感や理念が正しいんだと考えています。だから朝日新聞がいくら「いざなぎを超える好景気」と書いても、「ウソつくなよ」と言うだけです。(笑い)

(インタビュー「まだ考え中」P10『論座』2007年4月号、『吉本隆明資料集169』)

|

備

考 |

戦争・敗戦体験の内省から若い頃吉本さんが述べていた「社会総体のイメージ」ということ。吉本さんはこれを生涯持続してきたと思う。そのイメージを獲得する上で、社会の「中の中以下の人たち」の場所と視点は大切だということ。それはなぜかと言えば、社会の「中の中以下の人たち」にこそ社会の矛盾や重圧がより大きく作用し、生き難さがより強く感じられるからだと思われる。現在で言えば、派遣社員などの労働を強いられている人々はそれに当てはまるだろう。また、離婚などによる片親の家庭や単独の老人家庭などもそれに当てはまるだろう。

「自分を離れて、この人たちの視点でこの日本の社会を捉える」ということは、難しいことであるが、一般的に言うと他者理解ということになる。他者の置かれた経済的・精神的状況をいろいろな条件や現実を踏まえて、実感と創造力によって把握するということだろう。

「為政者が持っているような特殊な情報や世界情勢なんか全然分からないけど」に関しては、吉本さんは誰もが手に入る新聞を読むことを大事にしていて、それを中心的な素材としているとどこかで述べられていた。現在は、吉本さんの世代の情報(獲得)世界からずいぶん情報世界が変貌してきている。誰もがネットに接続することによって、情報の大きな渦の流れに出入りしてさまざまな情報を発信したり受信したりできるようになってきている。しかし、こういう状況だからこそ、情報の大きな渦の流れに流されないようなわたしたちの主体としての対象選択やそれらを素材とした自己対話などがいっそう重要になってきたと思う。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 463 |

政治に対する見解 |

「政治権力と社会の成り立ち」 |

インタビュー |

|

『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』 |

春秋社 |

2012.10.20 |

※ このインタビューは、2008年5月から6月に4回に渡ってなされたと巻末にある。

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 内密に決められて行われるということ |

相互関係 |

|

|

項目

1 |

①

自分なりによく知っているからいえますが、政治に対する見解のようなものだけは、普通の社会的な生活をしている人が判断すると、必ずまちがうような気がします。

政治というものは、その中間に、どうしても内密に決められて行われるということがあって、それに従わざるをえなくなっていく、ということが必ずありますから、その「内密に」というところが、一般の生活をしている人にはなかなかわからないのです。

正確な判断ができるという人がいるとすれば、それは社会的な上層にいる知識人とか、ある程度情報を得ることができるような場所にいる人ぐらいのもので、一般的な人はまずそうはいかない。

だからそれは逆にいえば、政治権力を獲得して、しかる後に革命をするとか保守的にするとか考える政治家とか政治運動家というのは、一般の庶民の考え方には届かないよということだと思います。

それはある意味、相互関係のようなもので、庶民とか民衆の方が政治について判断すると、たいていどこかまちがえているというのとまったく同じことです。

②

極端にいえば、政治がやることや、政治家たちの言動の広まり方というのは、庶民たちのそれに比べて格段に大きいわけですから、政治の方がまちがえれば、それが倍増して庶民の方に入ってきてしまうということになります。

政治のように上の方から決まっていくということには、どうしてもそういう問題がありますし、ある場合には、われわれはそれに従わざるをえないということが起きてしまいます。

下から決まっていく親子関係とか親族関係というのは、個々のメンバー同士の考え方が集まって、だいたいひとつの雰囲気が出てくるわけですが、政治のように上の方から下の方へと及んでいくというものはどうしても違ってきます。

※①と②とは、連続した文章です。

(『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』 P15-P16 2012年10月)

※本書は、2008年5月~6月のインタビューより構成

|

備

考 |

(備 考)

例えば、都議選で小池百合子率いる「都民ファーストの会」が、従来の古臭い自民党行政とは違うことをやってくれるかもしれないという東京都民の支持を取り付けて圧勝した。都議選といってもわたしとはほぼ無縁な地域選挙だから、わたしはふしぎな気持で遠目で見ていた。そのふしぎな気持というのは、日本会議の役員もやっている小池百合子がまともな行政をやれるのだろうか、さらには、石原都政時以上に教育行政などに手を突っ込んでくさびを打ったりするのではないか、あるいは、日本会議の役員や今までの発言は自民党という政党の中にいたからで、そこは政治家というのは臨機応変の自由度を持っているのだろうか、それにいろんな政党を渡り歩いてきているし、など政治や政治家に通じていないわたしにはよくわからない疑問とともにふしぎな気持だった。しかし、都議選後に「都民ファーストの会」の都議にマスコミに出ないようにということが上からの統制として来ているということを知って、ああやっぱりなと思い直した。

そして今回の衆議院選挙である。わたしは、都議選で小池百合子率いる「都民ファーストの会」が圧勝したのは、自民党に代わるものが「都民ファーストの会」しかなかったから都民は都民ファーストの会」を選択したのだろうと思っていた。だから、都民を欺くような姑息なことをしたらはねかえされるだろうと思った。

今度は国政にも手を伸ばして、小池百合子らが希望の党を打ち出し、「排除」や選別とやらを得意げに言ったとき、自らの正体とともに、都民の選択の意味を理解できていないことを公然とさらけ出してしまったのである。つまり、都民の消極的な選択を積極的な選択と勘違いした、あるいは、自分たちの政治行動をすべて支援してくれるものと勘違いして図に乗ってしまったのではないか。その勘違いを、国政のレベルでやってしまって反発を食らってしまったのである。現在では、情報は瞬時に伝わってしまう。しかも、大衆の情報力と判断力も高度化してきている。つまり、政治や政治家の振る舞いを隠しようがないような状況になってきている。

「内密に決められて行われるということ」は、政治の外に日々生活しているわたしたちには確かによくわからないことであるが、その「内密」を想像させるものが漏れ出してくることがある。例えば、「都民ファーストの会」の都議にマスコミへのコメントをさせないとしていたこと、その後、「都民ファーストの会」内部の問題を指摘して二人の都議が離党したこと。国政の希望の党では、「排除」ということを言い出したこと。わたしたちは、こうしたものによって政治や政治組織を推し量るほかない。一方で、公明党の宗教とアイドル性が混じったような選挙応援風景もあったようだ。集票が功徳であるとか、代表への「なっちゃん」コールには驚いた。自民党の丸山和也参院議員が岩手県一関市で19日夜にあった衆院選岩手3区の自民候補者の個人演説会で、「相手候補に投票する人は脳がおかしい」と発言したそうだが、わたしはその公明党の選挙応援をそのようには思わない。ただわたしたち大衆の自立度からすれば、宗教性やアイドル性にイカレていてまだまだ迷妄だなと思うばかりである。

また、選挙直前にツイッターで民進党の前原代表と希望の党の小池代表との関わり合いが本当のところはどんなだったらしい、というツイートを目にしたことがある。それ以前にも、今回のふしぎな政党間の劇の真相についてのツイートを目にしたことがある。もちろん、この件はわたしが直接触れ得るものでもないから、(ふーん)くらいの気持で目を通しただけだった。吉本さんが指摘した、「一般の庶民の考え方には届かない」政治運動家と「政治について判断すると、たいていどこかまちがえている」庶民との「相互関係」は、今後当分続いていくだろうけど、政治家や政党の「内密」ができ得るかぎりはオープンにされていくならば、その「相互関係」はいくらかマシなものとなっていくだろう。

たぶん、集落社会から一歩抜け出た太古の巫女やシャーマンたちも、集落の普通の成員からはうかがい知れない「内密」を抱え始めたに違いない。

ところで、わたしの政治や政治家に対する原則は単純だ。この社会内における悲しみと喜びとが混じり合ったわたしたちの日々の生活が、できるだけ穏やかでいい感じであればいいと思うだけである。つまり、それを大枠として支援しない政治や政治家は無用だと思う。わたしの理想のイメージは、学校で学ぶ漢文に載っていることがある、誰が政治をやっているか知らないで平和で安楽な生活を喜び楽しむ「鼓腹撃壌」(こふくげきじょう)のイメージに近い。そうして、柳田国男がその文章の流れの中で時々見せているが、村々の風景に佇み、ほっとくつろいだ表情を浮かべるとき、柳田の視線はそのようなイメージの具体性を発掘していたのだと思う。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 466 |

詩の世界から |

「情況への発言」(一九八六年十一月) |

論文 |

「試行」66号1986.11.25 |

『「情況への発言」全集成3 1984~1997』 |

洋泉社 |

2008.5.22 |

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

サブカルチャー的なものに、

詩は『追いあげられてる』 |

じぶんの詩の自己評価 |

じぶんがいる場所とそこから視える世界を至上とおもわないこと |

項目

1 |

①

客 きみのいうメッキが剥がれたでおもい出したけど、ついでに松浦寿輝と朝吹亮二の「現代詩がサブカルチャーに媚びるとき」(『ユリイカ』一九八六年五月号)の発言にも触れておこうよ。「"大衆"コンプレックスでかんじがらめになった吉本隆明氏の状況判断が、詩の世界を締めあげてきたわけだよね。サブカルチャー的なものに、詩は『追いあげられてる』って言うわけでしょ、彼は。だけど本当にそうなのか。僕は稲川さんみたいに政治的陰謀だとまでは思わないけど、とにかく僕自身はそんなものに全然『追いあげられて』なんかいないわけですよ。」なんていって、きみは凄い腕力の持主で「詩の世界」を絞殺しつつある犯人だってことになってるぜ。

主 冗談じゃねえよ。おれは徒党的に物を書いたり、正義や倫理を背負ったつもりで脅迫やテロをやる連中をいちばん憎悪してきた人間だぜ。「詩の世界」を絞り上げたり、詩人を締め上げたりするために物を書くか。この阿呆は。勝手な被害妄想だ。たぶんおれは詩についても、じぶんの考え方の流れを尊重してきたほうに属する。おれはじぶんの考えの根拠を示さずに、突拍子もないことをいった覚えはない。この連中はじぶんたちの書いている詩の苦心の仕どころや成果を、おれが評価しないということが不満なんだ。正直にそういえばいいんで、この連中の書いている詩なんて、べつに難解でもなんでもないから、じつに誤解しようにも、しようがないものだ。だが松浦や朝吹には現代詩の全体像などわかるはずがない。じぶんたちが書いているような言葉の〈抵抗〉が現代詩だとおもい込んだ観点から、それ以外の詩法の詩が幼稚だとおもっているだけだ。ましてサブカルチャーの世界の詩はそうだとおもい込んでいる。ある重要なものが現代詩についてか、「"大衆"でも何でもないただの普通の人」についてか、誤解して視えていない一点があるとだけいえば、松浦や朝吹については充分だよ。この人たちはもっと本当に、サブカルチャー的なものに「追いあげられて」、「"大衆"でも何でもない、ただの普通の人」などと口に出す余地もなくなるほど、心的に急迫したほうがいいんだよ。

客 朝吹亮二のほうは「吉本さんは思想家としては超一流の人物だと思うけど、詩人として秀れた仕事をしたとは思えないんだよね。」なんていってるぜ。これもひとこと、感想ないかね。

主 いや、おれも詩についてはそうおもってるよ。いやしくも批評文を売って喰っているおれが、じぶんの詩の自己評価で誤差をもったら眼もあてられねえや。でもほんというと、中原中也と立原道造を除いたら、あとの昭和期の現代詩は五十歩、百歩だとおもっている。もちろんおれの詩なぞ二十歩だとしてもいいんだよ。さてこれから三十歩くらいまでいけるかどうか、わかんねえな。時間がなく、そして走りつづけなくちゃいけないモチーフが急迫しすぎているよ。

詩は自己慰安から出発するので「同時代の日本の詩人たちが営々と築いてきた詩の営み」とかけ離れたって一向にさしつかえない。そんなものは結果にしかすぎないんだ。・・・中略・・・だけど松浦や朝吹にいっておくけど、たしかに「知力を傾けて」詩が書かれているけど、君たちの詩には性的な魅力が無えんだよな。じぶんがいる場所とそこから視える世界を至上とおもわないこと、その場所にいながら、そこを「脱」している眼をもちつづけること、これ以外に「追いあげられてる」じぶんのゆく道はないとおもい込んでいるほど、おれは急迫しているんだ。松浦さんや朝吹さんよ、貴方がたはせめておれくらいは「追いあげられてる」べきだ。

(「情況への発言」(一九八六年十一月)P147-P150『「情況への発言」全集成3 1984~1997』洋泉社)

※主客の対話の行間は当方が一行空けています。

|

備

考 |

(備 考)

調べてみると松浦寿輝と朝吹亮二は、2017年の現在ともに六十代半ば近くだから、上の話はかれらが三十代の若い頃ということになる。ネットでチラ見した程度では、確かに「知力を傾け」た詩を書いているようだ。わたしは二人とも名前は耳にしたことがあるがその詩を読んだことはない。詩の世界の少しノー天気な住人のようだ。しかし、詩の世界にも吹きさらしの現実の風は、言葉という場に変換されて侵入してくる。したがって詩の世界でノー天気でなければ、詩人は、言葉の表現という世界で、その世界に自らを開きつつ自らの言葉の総量で自己解放の表現を成し遂げようとする。

二人は、引用された端々の言葉から見ても若いといってものんきな現状分析しか持てていないように見える。吉本さんの中には、当然現在とは規模が違っていたとしても、新古今の時期の俗謡などに追い上げられた詩(和歌)の世界との共通性という認識も念頭にあったのではないかと思う。吉本さんはすでに、西行や実朝や良寛などの詩人(歌人)の考察や、『初期歌謡論』(1977年)や『戦後詩史論』(1978年)などの詩史の考察も成し遂げてきている。

ちなみに、この頃の吉本さんは、後に長編詩の『記号の森の伝説歌』(1986年12月)にまとめ上げられていく詩、「遠い自註(連作詩篇)」(『吉本隆明資料集57』猫々堂)を書き継いでいた頃に当たっている。また、数年後には、『言葉からの触手』(1989年)も出されている。これは、最初手にしたとき批評だろうか、いや詩のようでもあるなと思ったことがある。詩集とは銘打ってないし、「あとがき」の吉本さんの言葉も「この断片集は」となっている。しかし、高橋源一郎だったか、『言葉からの触手』を詩集であると述べていたような気がする。またそれは、『吉本隆明全詩集』(思潮社

2003年7月)にも収められている。『言葉からの触手』は、考察する手の詩とでも呼べるような作品である。

吉本さんは、思想や批評の世界の深みに入り込みすぎて、腰を据えて詩に取り組めないことに焦りやあきらめなども抱いたりしたことがあるのかもしれない。人が二つ三つのことを同時にそんなに深く取り組むことは難しいからである。しかし、このことは吉本さんに限らずだが、詩以外の表現も根底的なレベルでいえば、そこでは短歌や俳句や詩や物語や批評などの各表現の形式は溶けてしまって、〈詩〉の表現と見なすことも可能だと思われる。すなわち、濃縮された表現というイメージという位相では、人間の、人間的な、共通の有り様の場に収束していくからである。もちろん、このことを直ちに具体的な表現形式や表現世界と結びつけることはできない。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 469 |

三人以上いれば |

「よりよい理想社会をつくるために」 |

インタビュー |

|

『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』 |

春秋社 |

2012.10.20 |

※ このインタビューは、2008年5月から6月に4回に渡ってなされたと巻末にある。

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 現在の段階の国家 |

鎌倉幕府も、室町幕府も、戦国時代の武将も、考え方としては |

庶民の方は |

まったく考え方の経路が違う問題 |

項目

1 |

①

ぼくの考え方でいえば、現在の段階で国家といわれているものは非常に強固なもので簡単にはなくならないと思っています。

強固な理由はいろいろあり、氏族的な統一性、同一民族だという理由もあるでしょう。風俗・習慣が似通っていて、共通の言語をもとに考え方が似てきたためということもあると思います。けれども、それらはすべて問題の裏返しともいえます。つまり、ほんとうに同一の民族といえるのか、それぞれの地域性の違いの問題はどうなるか。

だから、国家として存在するかぎり、それらはそういうものとして存在させるということだと思います。それでまとまり、矛盾しないで考えられる場合には、いまの可能性のある考え方としては、国家は国家としてそれぞれの利益を持ったまま、存続していくと思います。

その代わり一時代前、一~二世紀前のように、国家が国家として閉じてしまうことは避ける。つまり、国家はいつも開きながら、現在の段階では、そのなかで国家を基準として、国家に付随する風俗、民族の血縁関係とか、そういう地域性の違いをそれなりに保有しながら、少なくとも政治その他の問題に対しては開いておく。それで、それを拡大していく。グローバルというのは、そのように必ず開かれたものだろう、ぼくなんかそういう考え方です。

では、国家はどうすれば開くのだといえば、ほんとうはそんなことはわかるわけがないですから、まず国家を国家と考えるから難しいのであって、もっと身近なことで考えていけばいいと思います。

②

それぞれは違うだろうけれども、それを望む個人が、会社の同僚や親密な仲間、あるいは親戚など、三人以上の人間で日常的なことに取り組んでいくということから始めていくということでいいと思いいます。それなら平等で自由にできるし、自由にならない問題は外して、自由になる問題から、進めばいいのです。

つまり、三人以上というのは、同じ集団の問題が本質的に三人の問題の中に必ず入ってきますから、そこから始めて、そこをうまく運営できるくらいなら、開かれたものがやりようによってはできるはずではないか、と思うのです。やってみて、まちがえたらまちがえたでだめになるでしょうが、まずは、できるはずではないかと考えるほかに、いまの段階では方法がないといえます。

③

ぼくはそう思いますが、柄谷行人さんたちはそうではないと思っています。まず衆知を結集して、そういう望ましいと思っている人たちで政党を作って、それが権力を取って主導して、一般の人たちをそういうふうに導いていくのだという考え方をされています。

それで、どちらがよいかとなれば、なんとなく三人の仲良しから始まった方がいいわけで、それで開いていった方がいいとぼくは思います。

つまり、鎌倉幕府も、室町幕府も、戦国時代の武将も、考え方としては、自分たちが他人よりも大きい権力を握るということがまずいちばんの問題で、権力を握ってから後、よい政治をするか悪い政治をするかという問題が出てくる、という考え方なのです。

けれども、その考え方と、当時の一般的な庶民が望ましいと思っていたことや、願っていたことは、まったく次元が違います。

庶民の方はようするに、自分と仲良しの人や、同じ信仰を持っている人同士で、お互いに助け合おうではないか、というところから始まっていくわけです。庶民は庶民同士で、三人以上いたらその中では少なくとも開いているという、外に向かってなにも特権もないし、特殊性も主張しないところから始めるという考え方を持っていたのです。

まったく考え方の経路が違う問題だから、別に鎌倉幕府を作ったからといって、一般庶民が幸福になるとか、そんなことは関係ないわけです。幕府ができたとか、何々政党に勢いがあったりなかったり、そうひうしていることは、前段階の問題であって、庶民一般がそのためにどうよくなったか、という問題はその後にしか来ないのです。

そのうえ、おれたちが政権を取ったら開放されるぞ、というけれども、なにも鎌倉幕府ができたからといって、当時の侍や一般庶民が解放されたというわけではないのです。

また幕府を作った人間の方も、まず幕府を作ってから庶民の平等について考えよう、なんて日頃考えているわけではない。まず、自分たちの勢力の拡大に最大の焦点を当てているわけです。そこは考え方の違いだけれども、それらを混同するとだめなのではないか、という気がします。

(「よりよい理想社会をつくるために」P151-P155 『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』) 2008年のインタビューで構成。

※①、②、③は連続した文章です。

④

だから、誰かがなにかをしてくれるはずだとは思わずに、自分たちで精いっぱい考えて、圧縮するというか、縮小して、気心の知れた友達同士で同人雑誌を作るみたいな感覚を持ち、三人以上いればしっかりした集団ですので、そこでいろいろなことをやってみる。つまり、ここだけはすこし自由・平等なんだという、三人ぐらいでそういうものを作っていく、といったことがたくさんできていけばいいと思っています。

ほとんど空想のように思われるかもしれませんが、そういうことでしか可能性はないのではないかとぼくは考えています。

(「同上」P156-P157)

|

備

考 |

(備 考)

この「三人以上いれば」という吉本さんの言葉は、はじめて出会ったとき、わたしはふうんという気持ちで唐突でよくわからないなという印象を持った覚えがある。その後、その言葉はどこにあったかなと、ずっと探している言葉だった。吉本さんの晩年の考えである。

①の終わり部分の「国家を開く」ということに対しては、今までの吉本さんは例えば以下(★)のように述べていた。ここで語られていることは、過去の歴史と現在を貫き、現在の情況を踏まえたもので、「国家を開く」ことの困難さからの少なくとも現実性を持つと考えられる別の視角からの捉え方であろうと思われる。アジア的な世界における政治と生活世界の大きな断層は、故事成語の「鼓腹撃壌」(こふくげきじょう)にも現れている。ここの吉本さんもそうしたアジア的世界の残滓の現在に立っているような印象がある。そして、そこからの、この吉本さんの具体性のイメージは、「鼓腹撃壌」の中の民衆のイメージとは違って、透徹した認識のまなざしとしぶといつっぱりの力を秘めているように見える。

わたしたちも、無益な対立や無用な旅をしないためにも、この社会や歴史は、どこでどのように変わり、変貌してゆくのかということをしっかりとつかんでいくことが大事なことだと思っている。ちなみに、その「歴史の無意識」の流れを含んだ歴史の主流を意識的に変革しようという理想社会を追い求める意識的な運動(革命)は、血塗られてことごとく失敗に終わっている。

(★)

吉本 いまおっしゃったことに関連することで、ぼくが考えているマルクスに対する関心を申し上げます。一つは、社会主義というモデルで基礎的な条件は、いくつかで言い尽くせるとぼくは考えます。ぼくの考えている社会主義のモデルの骨組みは、ひとつは賃労働がなくなること。なくなるということの意味あいは、賃労働的なものはあっても、それが何かに取られてしまうとか、よけいに働き過ぎるとかということがなくなること、これが一つです。

もうひとつは、やはり先程の問題に関連して言えば、つまり非政治的な大衆の同意なしに動かせるような軍隊、警察、大衆弾圧力を持たないこと。それから第三には国家が「開かれている」こと、つまり、非政治的な大衆が、いつでも政府や国家を直接リコール出来ることです。この三つの条件で十分だと思うんです。あと一つだけ条件をいえば、市民大衆、労働者というものに、そうしたほうが利益になるという生産手段に限って、社会的な所有といいましょうか、社会的な管理とする。そのくらいの条件があれば、十分社会主義のモデルが作れるとぼくは考えるんです。そうすると、現在の社会主義国は、だいたい全部の条件で落ちると思います。

(「国家と言葉」P176-P177『「反核」異論』1982年)

※「国家と言葉」は、J・P・ファーユとの対談

(★)

国家なら国家を開くことができれば、だいたい過渡的にはそれで成り立っていくんじゃないか、労働者の解放ということは言えるんじゃないかと考えるわけです。

国家を開くというのはどういうことかというと、ソビエトでも資本主義国でも同じですが、要するに国家を労働者も含めた一般大衆、われわれみたいに普通の人の過半数なら過半数、3分の2なら3分の2の直接投票でリコールすることができる。

つまり、直接投票で3分の2以上が政府に対して不信だとなったらば、その政府は替わらなくてはいけないという法的な規定を設けておけばかろうじて、労働者自体の国家でなくても、一般大衆自体の国家でなくても、官僚が事務的には支配している国家であっても、それは労働者あるいは大衆の国家だと言えるんじゃないか。議会ということではなくて、そのことだけは一般大衆の無記名の直接投票で、たとえば3分の2以上の人たちが、この政府は気に食わない、取っ替えたほうがいいとなったらば、その政府はやめなくてはならないという法律規定をひとつ設けておけば、だいたいにおいて過渡的には大衆、労働者の解放された国家と言えるんじゃないかと僕らは現在までのところでは考えています。

(「3国家を開くこと」『甦るヴェイユ』講演1992年12月19日/20日 「吉本隆明の183講演」の「講演テキスト」より)

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 472 |

精神の病 |

「Ⅱ 現代を超える視線」 |

質疑応答 |

|

『幻の王朝から現代都市へ―ハイ・イメージの横断』 |

河合文化研究所 |

1987.12.1 |

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 歴史の経路 |

精神の病について二つのこと |

|

|

項目

1 |

①

それから精神の病ということですけれど、ちっとも正確ではないのですけれど、大雑把な意味では前からわかっていることが少しあります。それはひとつは精神の病になった時のふるまい方とか、精神の世界の広がり方とか、幻覚のようなものをまじえての内面世界のできあがり方についてです。人間の歴史の中で人間が動物と同じように、一人一人がメチャクチャに獲物を探して喰っていたという時代から、なんとなく家族を作って子供を作って、それだけが同じ所に同居するようになって、そういうのが沢山いて、それでまた集団への共同体ができて、またそれが村になってというような歴史の経路があります。その経路のある時期に、人間が考えていたとか感じていたことと、精神の病気の時のふるまい方は、大雑把に言いますと対応させることができると思われます。つまりどんな異様な精神の振舞いも、かつて歴史のどこかの時代に人間が振舞ったこと以外の振舞い方はしないものだということです。もう一つあります。

②

大雑把な言い方をしますと、精神の病気が起こりやすい人と起こりにくい人と、どこで決まるかと言いますと、一つは胎児、つまりお腹の中にいた時。それから乳児、つまり、自分では生きることができなくて、母親から授乳されて初めて生きていくことができた時期、また移動することも自分ではできないので、母親が移動させてくれなければ移動できない。そういう、乳児の時とか胎児の時の母親との関係の仕方と、思春期のはじめごろ、今なら中学の高学年のころの周辺の人たちとの―自分と第一次的に接触する人たち、特に接触する異性ですけれど―関係の仕方に、もし沢山の失敗があると、精神の病にかかりやすいということがいえそうに思います。それは純粋に、精神的に考えてそうだと思います。

ただ、生理的―遺伝の要素が、どのパーセントあるのかというのが、なかなか確定しにくいことです。というのは、精神の病に生理というものを―脳細胞のあり方がどうだとかいうことや、脳細胞にこういう要素があるからということと―関連づけるということは、今のところ、とても難しいのです。何らかの関連はあるのでしょうけれど、関連づけることは大変難しいから、うまく確定されていないということがあると思います。

つまり精神の病については大雑把にその程度のことはわかっていて、人間が精神の病になったからといって、全く奇想天外に、かつて人類がやったことのない行いやふるまい、考え方とか、幻覚をとることはないのです。必ず人類は、ある未開の段階か原始の段階か、あるいは古代、もっと前かも知れませんけれど、その時に考えたり感じたりしていた、その経験のある考え方でしか、精神の病にかかった時のふるまいとか心のあり方は、成り立っていない。そのことくらいは、大雑把に言えると思います。全然メチャクチャな精神の病はあり得ないので、必ず自分や自分の両親は体験していないけれど、かつて人類が原始時代であった時とか、自分の祖先が原始時代であった時に、必ず体験しているというか、そういう精神のふるまい方をしているとか、そういうものの見方をしているとか、そういう幻覚の世界をちゃんと持っていたということであることに違いないということくらいまでは、大雑把に言えそうな気がします。

③

しかしまだ、やればもっと分かるということが、沢山精神の医学の中にあると思います。それがある限り、たとえば今の質問をされた方だけではなくて、誰でもが専門家は勿論ですけれど、追求することをやめないだろうと思います。もっと人間の精神について、あるいは肉体について、生理について追求することをやめないだろうと思います。

(『幻の王朝から現代都市へ―ハイ・イメージの横断』P76-P78 吉本隆明 河合文化研究所 1987年12月)

※この引用部がある「Ⅱ 現代を超える視線」は講演後の質疑応答。

※①、②、③は連続した文章です。

|

備

考 |

(備 考)

③の人間が「分かる」という観点からすれば、人間の歩みは、個の生涯においても人類においても、分かろうとする絶えざる旅の途上にあると言うことができる。人類が獲得したというか、押し上げてきたというか、そのような世界認識や世界了解の現在的な地平の上に立って、人は少しでも新たな「分かる」ことを付け加えているのだろうと思う。

人間の精神の病は、今までに人類がたどってきた精神の振る舞い方以外はしないという吉本さんの認識は、もうずいぶん昔のことであるが、人間の生み出す文化や文明の下での人間の考え方や思想についてもそれと同じようなことを述べられていたように記憶している。それに関しては、わたしは(ほんとうにそう言い切れるのだろうか?)と疑問に思った覚えがある。

わたしたちは、まだまだ精神の病の高じたものとしての「統合失調症」について、その内在的な世界について、十分に分かっているわけではない。しかし、この日常の関係的な世界で汲々と追い詰められれば、閾値(いきち、しきいち)の差はあっても誰もがそういう世界に落ち込む可能性を持っているはずだ。

ところで、わたしたち人間には、心臓の拍動のような、自分の意思で制御できない、知らない間に動いている不随意運動がある。このことは、そのような生理的なものに限らず精神的なものについても言えるように思う。つまり、「分かる」ということには、上の③のような外に取り出して分析的に目で見てもはっきりと分かるということ以外にも、わたしたちの心身の内でなんとなく分かるということもありそうに思っている。前者については、太古の人々と現在のわたしたちとでは、分かることの歴史的、段階的な差異がある。そのことは進歩という言葉で語られたりもする。しかし、後者の分かることに関しては、太古の人々も現在のわたしたちも同一ではなかろうか。その不随意的な内面知とでもいうものは、人間の本源的な性質に規定されているように見える。太古の人々も現在のわたしたちも、その人間存在の根っこのようなものから照射されているから、姿形は変わっても、吉本さんが述べたように、その内面知に関わる人間の考えや思想は古代あたりまでに出尽くしていて、新しいものはないと言えるのかもしれない。

②に関わることで、子の内面の原型を決定するものとしての母の形式に直接、本格的に吉本さんが触れるのは、「母型論」(雑誌『マリ・クレール』1991年5月号)である。『母型論』は、1995年11月に刊行されている。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 473 |

三人以上いれば・続 |

「吉本隆明インタビュー」 |

インタビュー |

|

季刊誌『kotoba』2011年春号(第3号) |

小学館 |

2011年 |

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| アンチテーゼなんか終わったんだ |

戦後の農地改革に相当すること |

普通の人が |

|

項目

1 |

①

ご社会の変革は可能か(引用者註.小見出し)

― たとえば明日から総理大臣をやれ、と言われたら、やる準備はありますか?

(吉本) 面倒くさいから寝転んでいたほうがいいよ、と本音では思います(笑)。でも、お前はこれま

で大きなことを言ったり書いたりしているけど、本当にできるのか、と言われれば、それはできるのは当たり前です。左翼の中には、いまだに何かのアンチテーゼで考えているやつらがいるんですよ。だけど、僕らはもうアンチテーゼなんか終わったんだ、とずっと言ってきた。次にどうすればいいか、俺にさせてくれたら、翌日からでもちゃんとやってみせるぞ、と思ってます。

戦後、アメリカが日本に占領軍としてやってきて、一つだけいいことをしたんですよ。それは小作人を解放したことです。アメリカの軍人にそういう思想があったわけじゃなくて、占領軍と一緒に来た日本学者が教えたとおりにやった。日本からも然るべきいい学者を集めて協議させて、地主の畑を耕していた小作農をぜんぶ解放して自作農に変えちゃった。それでも誰も文句を言えないんです。これは胸がすーっとするほど、たいへん見事なものでした。アメリカはそれだけのことはやって日本を

占領した。日本の政治家が考えもしない戦後のいちばんの大変革、いわば革命です。ただし、アメリカが日本でいいことをしたのは、それだけですね(笑)。

― いまの日本も、戦後と同じくらいの大きな変化が必要な時期だと思います。

(吉本) ある意味では、当時とそっくりですね。民主党はもっとやると思っていたけど、自民党と何

も違わなかった。知恵なんか何もなくて、素人が考えるようなことしか考えていない。

戦後の農地改革に相当することがあるとしたら、いまであれば失業者とか、家を取られてしまった

人に、お金をいちばんに与えることです。金持ちの会社からふんだくって与えればいい。そういう

人たちがちゃんと働ける場所に直すということは、黙ってたってせざるを得ない。もし僕が総理大臣

だったら、多少の抵抗があったって、それを強行します。どんな人が総理大臣になっても、それは

やらなきゃお話にならない、それを真っ先にやって、それからが本当の変革だということですね。

― こんどは日本人自身の手で社会を変えられるでしょうか?

(吉本) できるか、できないかといえば、それぞれの境遇や運命があって、誰もなかなか大口は叩け

ない。でも、もし自分にその番が来たら、まずは世の中を平らかにして、何か開かれたな、と思え

るようにする。隠れて背後で何かをやるみたいなことは絶対にしないで、開かれた場でちゃんとや

ってみせる。普通の人の誰もがそう思うようになったらたいしたもので。そのときは本当に社会は

変わります。そうじゃなければ、決して変わらない。共産党を頼ってとか、社民党を頼ってとか、

そんなことで変わるわけがない。それは自明の理だから、そんなことはあてにしないほうがいい。

心の中で、普通の人が「俺が総理大臣になったらこうしようと思っている」ということをもてたな

ら、それでいいんですよ。あとは何もする必要ないから、遊んでてください (笑)。

(終わり)

(「吉本隆明インタビュー」 季刊誌『kotoba』2011年春号(第3号) 小学館)

※ 項目469 「三人以上いれば」は、『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』(2008年のインタビューで構成)の「よりよい理想社会をつくるために」という章から引用した。

|

備

考 |

(備 考)

項目471 「〈緊急の課題〉と〈永遠の課題〉」に関係づけて、「三人以上いれば」問題を捉え返してみる。

前回の吉本さんの「国家を開く」ための方策で、その「備考」で引用した吉本さんの以前の考えは吉本さんの言葉で言えば「永続的な問題」であり、今回の「三人以上いれば」という考えは、現在の状況を踏まえた「現在的な問題」と捉えることができると思う。2014年8月にわたしがネット上で開始した「消費を控える活動」の呼びかけも、そのような現在的な状況と無縁ではない。こんなにもだらだらと現政権が続くことになるとは予想できなかったので、わたしの活動も自然とだらだらになってしまった。そのことは、活動自体の現在的な現実性とわたしの構想力の不十分さとが関わっている。しかし、わたし個人の「消費を控える活動」という日々の意識と行動は、文学的な表現と同様持続している。これはそろそろしめくくりをするべきだと感じている。

今回に引用した「吉本隆明インタビュー」は、以前別の文章で触れた覚えがある。しかし、何度読んでも味わい深い言葉として再度取り上げてみた。この引用部分を底流しているのは、吉本さんが深く考え続ける者として、あるいは表現者として現在まで奮闘を重ねてきた、そこからの眼差しであり、たぶん、状況というものはどこでどのように変わり、推移していくかということについての積み重ねられた考察から来る深い視線である。いいかえれば、「現在的な問題」と「永続的な問題」とがわたしたちに混乱を引き起こすように現象する〈現在〉というものに対する、吉本さんの透徹した眼差しがある。 社会運動家などは、何をのんきなことを言っているんだとかいう反発の反応をするかもしれないが、表現者や思想者としてはこの〈社会〉を駆動する主流を押さえておけばあとは「面々の計らい」で「あとは何もする必要ないから、遊んでてください」ということになるのだろう。そして、社会運動家ならデモや集会や署名などをすぐ想起するかもしれないが、時間がかかるかもしれないとしても〈社会〉を駆動する主流に対面する「普通の人が『俺が総理大臣になったらこうしようと思っている』ということ」、つまり自覚過程こそが、別の言い方をすれば、生活者の自立ということが、より本質的な課題だということであろう。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 474 |

視線の在所 |

「Ⅱ 現代を超える視線」 |

質疑応答 |

|

『幻の王朝から現代都市へ―ハイ・イメージの横断』 |

河合文化研究所 |

1987.12.1 |

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 内を見ている余裕をもってない |

この言い方の中に入っているのです |

自分をこしらえてきたから |

孤独なことをしているんだ |

項目

1 |

①

問 今日の講演についてですけれど、結局、ハイ・イメージ論というのは人間としてのものすごい能力というのか、そういうものを解明していくことなんだと、僕は理解したのですけれど、そういうとらえかたでよろしいのでしょうか。

吉本 ある意味では、いいのではないでしょうか。というのは、自分で本音を言ってしまえば、僕はハイ・イメージ論というのを今もやっていて、本屋さんがよせと言うまではやっているつもりです。それをやっている自分―書いたり考えたり調べたりといった時の自分は、あまり内を見ている余裕をもってないと思います。つまり外のほうを向いていると思います。外の方というのはおかしい言い方なのですけれど、内部・外部という言い方をしますと、外のほうをむいて、誰も見ていないでやっているような気がします。ですから、おっしゃる通りでよろしいのじゃないでしょうか。

僕は、その前にマス・イメージ論というのをやっているのですけれど、その時は内側ばかり見てやっていたような気がするのです。内側の問題―身のまわりの問題とか、日本の狭い文化の世界の動き方といったものばかりを見ながら、それらをいかに緻密に分析して理論化し、それがもしかしたら割と普遍的なことにつながり得ることができるか、というようなことをやっていたような気がします。

そこから、いきおいそれも一種の理論づけと言いますか、原理づけとして、ハイ・イメージ論というのをやってきたわけです。今度は内を向いていないで、外を向いているような気がします。内を向いているようなふりをしているけれど、外を向いているようです。それは、どういったらいいんでしょう。内を向いているようなふりをして外を向いているっていう言い方の中に本当は大衆とか身近な人たちとか、大衆文化の問題が、この言い方の中に入っているのです。入っているつもりですけれど、本当に外を向いているだけで―本当は外を向いていないのかもしれないのですけれど―割合にそういう狭い所をスーッと走っているというか、歩いているというような気がしています。

だからおっしゃるようなとおりで、いいのじゃないでしょうか。

ただ僕は、自分をそういうふうに慣らしてきたから―自分をこしらえてきたから、そうなんですけれど、外を向いているふりをして、外を向いているという人。外を向いていて外を向いているふりをしている人。内を向いているふりをして内を向いている人。皆さんの所に来てお話をしたような人で、いるじゃないですか。

僕は両方とも(引用者註.『マス・イメージ論』と『ハイ・イメージ論』とを指しているか)、自分のやり方と違うやり方をしてきたので、僕はいつでも外を向いているふりをして本当は内を向いているとか、内を向いているふりをして本当は外を向いているとか、そういうやり方をしてきたと思うのです。ですからおっしゃる通りでもいいですし、存外僕は、今内を向いているふりをして本当は外を向いているというふうに言っていいと思っています。

(『幻の王朝から現代都市へ―ハイ・イメージの横断』P58-P60 吉本隆明 河合文化研究所 1987年12月) ※この引用部がある「Ⅱ 現代を超える視線」は、講演後の質疑応答。

②

問 ・・・こういうことを言っても否定なさるかも知れませんけれど、僕らのほうにベクトルが向かっていて、何か新しい次元に導いていってくれるのじゃないかな、そういう刺激を与えてくれているのじゃないかというようなイメージを、僕はずっと抱いているのですけれど、・・・・(前後略)

吉本 おっしゃるようなことは、多分、僕が今言った内を向いているような顔をしているけれど、本当は外を向いているんです、と言ったこととあるところで関連があるのじゃないかと思うのです。そういう観点から言いますと、おっしゃったように、あまり僕は他者に自分の考えについて刺激を与えようとしているというふうに、お考えにならないほうがよろしいんじゃないかと思います。それよりも、もっとあいつのやっていることは孤独なことをしているんだというふうに思ってくれたほうが、よろしいんじゃないかという気がします。

(『同上』P67-P68 )

|

備

考 |

(備 考)

この「視線の在所」の問題は、別のところで吉本さんが述べているのに初めに出会った印象があり、それがどこに書いてあったかずっと探していたものである。そのときは、言われていることがまったくわからなかった。ここでは、おそらく予備校生に対する講演で、割と親切、ていねいに語られている。それでも十分に理解することは難しい。ただ、吉本さんが、表現者として書くという世界に赴くとき、どのような眼差しの感情や意識を秘めているかということが語られているように思う。吉本さんが表現者へ変身して、『ハイ・イメージ論』というすぐれて抽象度の高い言葉の森に入り込んで論理や概念やイメージを探索したり駆使したりしている、その〈わたし〉の眼差しには、当然に携えているあるいは潜在している眼差しや表現の価値の像があるということだと思う。例えば、わたしがある書類を書き上げようとしている最中には、その言葉の眼差しとでもいうものの中には、書類を提出する先かあるいは個人的な事情か、同様の何らかのイメージや意識が沈んでいるはずである。

わたしたちは誰でも、人と人とが互いに関わり合うという人間界、関係世界に生きているから、表現を専門にしていた吉本さんに限らず誰でも、このような内を向くとか外を向くという問題が起こってくるのだと思う。わたしがツイッターなどのSNSに入り込んでいろいろ表現を始めてみて、吉本さんの語っていることがクリアーにではないがなんとなくわかるような気がしている。ということで、これはわたしの中ではまだ保留事項でもある。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 477 |

親鸞をたどる |

わたしと仏教1―思想家としての親鸞に向き合う」 |

|

『週刊 仏教新発見』2007.12.9 |

『吉本隆明資料集171』 |

猫々堂 |

2017.11.30 |

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 「歎異抄について」 |

『最後の親鸞』 |

|

|

項目

1 |

①

僕が最初に「歎異抄について」という文章を書いたのは学生のときで、今から考えれば「何もわかっていないじゃねぇか」って自分でも思います。ただ、戦後、一夜にして民主主義や文化国家に変わっていくことへの反発もあり、戦争中の思想的風潮、文化的風潮がそんな簡単に変わりうるかという懐疑もあって、自分の培ってきた古典や仏教の教養を確かめてみたいということがあったんですね。自分のなかの動機はともかく、とても論じきれるものじゃなかったですね。だから、しばらくは親鸞から遠ざかっていたんですが、ずうっと気にはなっていたんです、戦中の文化や思想の流れや、それに身を浸していた自分への反省があり、戦後の思潮にも向かい合えるようになってきてから親鸞にも改めて向き合うことができるようになったんです。『最後の親鸞』を書いたのは一九七〇年代の後のほうですから、時間を必要としたんですね。

僕は親鸞を仏教者というよりは、思想者として読むという方法を取ってきました。それは独断的な読みかたというか、親しみかただったわけで、そのために非難もされましたが、僕はそれをやってきたんです。僕は仏教に親しんできたわけですが、それは信仰としてではなく、思想としてということだったように思います。

(「わたしと仏教1―思想家としての親鸞に向き合う」P63-P64『吉本隆明資料集171』猫々堂)

|

備

考 |

(備 考)

わたしが調べた限りでは、春秋社版の『最後の親鸞』刊行までの吉本さんの親鸞についての論考などは次のようになっている。

「歎異抄について」( 「歎異鈔に就いて―亡吉本邦芳君の霊に捧ぐ―」(『季節』1947年7月掲載) )は、『吉本隆明全集1』に収められている。全集の巻末「解題」によると、副題にある「吉本邦芳」は、「府立化工時代の同級生で、『和楽路』の会員でも」あり、「四月三十日に急死した」とあるから、これは戦後の1947年辺りの文章と思われる。とするならば、この「歎異抄について」という文章は、上の吉本さんの言葉にははっきりと出ていないけれど、別のところで吉本さんが敗戦後の数年間の自分について何度か語っているところによれば、敗戦後の無惨に打ち砕かれた自己を抱えてもう生きた心地がしないような精神の荒廃を生きていた時期と重なると思われる。

この「歎異抄について」という文章について、「今から考えれば『何もわかっていないじゃねぇか』って自分でも思います」と吉本さんは語っているけど、そうでもないと思う。一方で小林秀雄の批評の文体的な影響や模倣が見られるが、後々の親鸞に対する吉本さんの捉え方の核の部分は、直感的、感性的にであれ、だいたい捉えられていると思う。

次に、ほぼ日刊イトイ新聞の「吉本隆明の183講演」で初めて親鸞についての講演が出て来るのが、1972年11月12日講演の『親鸞について』(吉本隆明183講演

A29)である。この講演では既に、次に刊行される『最後の親鸞』の中の次の有名な言葉は捉えられている。

〈知識〉にとって最後の課題は、頂を極め、その頂きに人々を誘って蒙をひらくことではない。頂を極め、そのまま(「そのまま」に傍点)寂かに〈非知〉に向って着地することができればというのが、おおよそ、どんな種類の〈知〉にとっても最後の課題である。この「そのまま」(「そのまま」に傍点)というのは、わたしたちには不可能にちかいので、いわば自覚的に〈非知〉に向って還流するよりほか仕方がない。しかし最後の親鸞は、この「そのまま」(「そのまま」に傍点)というのをやってのけているようにおもわれる。

どんな自力の計(はから)いをもすてよ、〈知〉よりも〈愚〉の方が、〈善〉よりも〈悪〉の方が弥陀の本願に近づきやすいのだ、と説いた親鸞にとって、じぶんがかぎりなく〈愚〉に近づくことは願いであった。愚者にとって〈愚〉はそれ自体であるが、知者にとって〈愚〉は、近づくのが不可能なほど遠くにある最後の課題である。

(『増補 最後の親鸞』 P5-P6 吉本隆明 春秋社)

そして、書き継がれたものをまとめて、1976年10月に春秋社版の『最後の親鸞』が刊行されている。吉本さん51歳の時である。吉本さんは、40歳代から50歳代のこの辺りで本格的に親鸞を捉えようというモチーフを駆動させている。つまり、「知識の最後の課題」は、吉本さんにおいても壮年過ぎに切実に訪れてきたモチーフだったと思われる。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 485 |

自己劇化 |

「文学の芸術性」 |

インタビュー |

『群像』2009年1月号 |

吉本隆明資料集173 |

猫々堂 |

2018.3.10 |

※ 聞き手 田中和生

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 文学の芸術性 |

指示表出ばかり強くなって |

匹敵する作品を生むためには |

|

項目

1 |

①

― 吉本さんの言語論の言い方だと、言語の芸術性を決めるのは自己表出としての価値ですが、村上さんの世代は自分のことは語らないよという、否定のかたちで自己表出してきたところがあると思います。いまの作品には、そういう意味での自己表出性さえほとんど感じられないということですか。

吉本 「自己」の意味が質的にちがいます。僕のいう「自己」は「私」ということではなくもっと抽象的な意味ですが、そういうある意味で古典的な考え方を残している見方からすると、文学の芸術性を保障(ママ)するものは、言語の自己表出とか自己「表現」といった面だということになります。ところがメディアが変わってきたということもあるんでしょうが、最近ではそうじゃなくて、僕が指示表出と呼んでいる物語的な起伏みたいなものが作品の主体になっていて、詩の方でもそういう傾向があります。

吉本 なにがダメなのかというと、物語の起伏のように芸術性に間接的にしか寄与しない指示表出ばかり強くなって、メディアの自己表現性と指示表現性のかかわりぐあいが大いに逆転しているところです。そこがメディアの問題で、つまり文学の方が遠慮がちになって、テレビみたいに映像と物語進行の複雑さとかおもしろさを重視するメディアのものの見方があたり前になってきている。それが及ぼす影響が、文学の本質自体にも入ってきたと思えるんですね。

(「文学の芸術性」P61-P62『吉本隆明資料集173』猫々堂 )

②

吉本 僕なりに選択すれば、文学の芸術性は自己表現として読者の自己表現にどう呼応できるかというだけの意味しかない。つまり文学の無償性が偶然にでも必然にでもいいんですが、読者の無償性と出会わないと文学の芸術性は発揮されない。そういう意味で文学にはほとんど積極性はないというか、価値増殖の意味はないんじゃないか。だからいまみたいな状況は、文学全体の芸術的価値が変化しただけで低下したわけではないとは言い切れないと思います。

詩のような短い表現を考えてもそうで、万葉集なら万葉集、あるいは日本書紀や古事記の歌謡でもいいんですけれども、いまの詩人がそういうものの水準を保っているといえるのか。詩人でなくても、歌人とか俳人といわれている人たちのものでもそうです。俳句なら芭蕉、短歌でしたら万葉集に匹敵する作品を生むためには、作者が自己表出しているのはもちろんで、さらに自己劇化して、ドラマ化した自己を加えて意識的に作品として表現しなければ、古典に匹敵する作品を生むことはできない。文学の芸術性はだんだん落ちるだけです。時代が多岐多様になって文明が発達するほど人間の関心は分裂していくのだから、それしか言葉がなくて表現したらそのまま詩になった初期の万葉集とか古事記、日本書紀に載っている歌謡のような作品の質が、いまの詩人たちに保てるわけがない。それは初めからわかっているといっていい問題だと思う。

これは音楽にしたっておなじことだと思います。自己劇化できなければ、文学、芸術に関しては集約点がだんだんなくなって、ただ意味の起伏だけがどんどんふえていく。なぜ野蛮な文明時代の芸術作品がいまよりいいのかというのはその問題であって、これは科学なんかとまったく逆になりますね。

― 古井由吉さんが、小説から「私」という問題がどこかへ行ってしまったという言い方をされていますが、やっぱりおなじような指摘でしょうか。するといまの若い人の作品は、作者がいったいこの作品とどう関係しているのかわからないという意味で、自己表出性が希薄だといえるかもしれませ。だから吉本さんが若い詩人の作品についていわれた、自然がなくなったというのは、結局、書いた人の身体から発する言葉が作品のどこにあるのかわからないということで、それはいまの小説にも該当するような気がするんです。

吉本 そうだと思いますね。人間も自然の一部だとすれば、自然の一部としての人間と天然自然の自然そのものとの関係は、古典の芸術性の根源だと思いますし、宗教なんかもそうだったんだろうと思います。だからいまの宗教も、メディアの科学性というか発達というかそういうものに影響されてきて、やっぱり文学とおなじような傾向を生じてきています。

(「同上」P63-P65 )

|

備

考

|

(備 考)

この「自己劇化」という吉本さんの言葉には何度か出会っているがよくわからない言葉であった。しかし、その言葉には大切なことが込められているという感じはしていた。ここに、このように取り出してみると、大昔の万葉の頃の段階とより文明が発達し複雑化した世界の段階の現在とを、その中を生きる人々の、表現に向かう本質的な有り様として大きな視野で捉えられていることがわかる。また、時代が下るにつれて文明は高度化してきたかもしれないが、人間は堕落してきているのではないかと晩年の吉本さんがどこかで言われていたことも、これに関わっているように見える。

聞き手、田中和生の言葉は、この問題が吉本さんが現在の若い詩人たちを論じた言葉、「いってみれば、『過去』もない。『未来』もない。では『現在』があるかというと、その現在も何といっていいか見当もつかない『無』なのです。」(『日本語のゆくえ』P206 2008年)と関係するものとして触れ、吉本さんも同意している。この「無」ということは、おそらく表現者の〈現在〉に追いまくられた姿の自然な有り様と同時にある抗(あらが)いでもあるかもしれない。そうして、表現者に訪れている事態は、当然わたしたち誰にも訪れている事態でもある。

わたしたちは、〈現在〉すなわちある大きな変動の渦中にいるから、何が進行しているのかよく把握できていない。「自己劇化」ということを〈現在〉の渦中を生きるわたしたちに引き寄せれば、抗いながらも受け身の自然性として〈現在〉を受け入れるのではなく、〈現在〉という波風立つ海に自分の舟をくり出し操り進んでいくということになるだろうか。そこでは、〈現在〉の像をできるだけ把握しながら進路を取ることが大切になってくる。そして、自身の心の解放と。ひとりひとりの表現者が、実作で具体的に実践していくほかない。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 487 |

視線の現在性 |

(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』149 |

インタビュー |

「週刊 読書人」 1999年2月5日号 |

読書人 |

|

聞き手 山本哲士・高橋順一・内田隆三

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 価値とか意味をその視線に付属するもの |

近代主義的に解すること |

二重の見方 |

|

項目

1 |

①

吉本 たとえば未開や原始の人間にとって、自分の目の前に展開されている光景がどのように見えていたかを考えるとします。彼らが眼前の自然なら自然を見たとして、高次な視線や映像の風景として見えていたのか、あるいは現在の人類が見ているのよりもっと低次元のと言いますか、もっと粗雑な自然の光景として見えていたのかは実証が可能ではありません。ただ、価値とか意味をその視線に付属するものと考えると、これはもう考え方は二つに分かれてしまいます。たとえばアフリカの王様が自分の臣下の人民を好き勝手に殺したり、打ったりすることができるというとらえ方をしたとします。すると、殺したり、打ったりすることは、価値観や意味として考えると、野蛮で残忍で、まだヒューマニズムを知らなかった時代の人間の段階だからそんなことをやったんだというヘーゲル的な解釈が可能になります。

近代以降のものを、至上のもの、最上級のものと考えるヘーゲル的な解釈をもとにすれば、それ以前のいま言ったような行為は、野蛮で残忍で非人間的な行為になってしまう。しかし、日本でも同じような現象がありました。諏訪地方の神話時代からの伝承によりますと、そこの生き神様は多くの権限を持っていて、近隣の地域を支配していましたが、ある時期、今度は逆に民衆の方がその生き神様を殺してしまう。お祭りのときには大きな権力を与えているのですが、その期間が過ぎると、逆に今度は、民衆の方がその生き神様を殺すという風習があったといいます。(註.1)そういう場合、残忍だといえるかどうかはまた疑問になってきます。

臣下を勝手に殺す王様の行為を残忍で非人間的なもの見るヘーゲルの尺度は、近代主義的な尺度で、それは絶対に発展していく、それが人間の歴史だ、というのがヘーゲルの考え方です。もし、発展という考え方ではなく、認識の歴史として進化するという考え方をとれば、殺すという行為はそのときの民衆にとっても王にとっても残忍という意味は全くなくて、一つの共同体の持つ儀礼的なパターンとして理解した方が正当だということになってきます。残忍だと近代主義的に解することは必ずしも全体的な解釈にならない。一面的に解したにすぎないと今だったら僕は言えるような気がしています。

(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』149 週刊 読書人 1999年2月5日号)

※聞き手 山本哲士・高橋順一・内田隆三

②

吉本 つまり内田さんがおっしゃったような問題は、ある文学作品、言葉の作品にどんな意味があるのか、どんな価値があるのかを付加して、それを基準にして考えたときに初めて起こってくる問題だと思うんです。なおかつ、もう一つ言えることは、たとえば語りで伝えられたような原始時代や神話時代の物語に価値があるかどうかを問うとします。もちろん価値とか意味という概念を付け加えなくては駄目なんですが、付け加えた上で、正しい判断はどこで決まるかと言った場合に、差し当たって僕らが考えることは、自分らが現在持っている発達したイメージ、発達した意味から考える価値観と、これは本当に可能かどうかは別として、いま判断している自分がもしも原始未開の時代にいたら、言葉で語り伝えられているこの物語はどういうふうに見えるか、これは想像する以外にないのですが、この二つが二重に映った基準で、この価値観やイメージはこうだったと判断する以外にはないと思うんです。

その二重の見方が適用できるなら、かなり正当な価値判断ができるのではないか。もしわれわれが今持っている観点から未開原始を見て、未開で駄目な作品だ、あまり意味がないと言ったら、それはおそらく間違っていると思います。逆に、優れた価値を持っている、優れたイメージ喚起力を持っていると評価するのもまた間違いではないかと思います。今の時点からの視線と、その時代に自分が移行したと仮定した時に考えられる視線と、その二つを二重に行使しないと判断はできないのではないでしょうか。

(「同上」)

※①と②はひとつながりの文章です。

(註.1)

「諏訪地方の神話時代からの伝承」と儀式を追究した本に以下の三巻がある。最近安価な価格で文庫版で復刊されている。ずいぶん昔に吉本さん関係でこの本を知ったが、最近手に入れてやって読み終えた。『古代諏訪とミシャグジ祭政体の研究』の一巻だけでも大体のアウトラインはつかめると思う。縄文期、すなわち「アフリカ的な段階」にさかのぼるふるい伝承性と儀式性とを持っているようだ。

1.『古代諏訪とミシャグジ祭政体の研究』(日本原初考1)

2.『古諏訪の祭祀と氏族』(日本原初考2)

3.『諏訪信仰の発生と展開』(日本原初考3)

|

備

考 |

(備 考)

文学作品の理解において、作品はその背景・環境を巻き込んでくるが、その作品の意味や価値について論じられている。しかし、この問題はもっと一般化すれば、ここでも触れられているように、大きな歴史段階の違いによってそこに生きた人々間には容易には理解しがたい了解の水準の違いがあるという問題になる。この問題は、空間化すると、つまり同時代的な問題に変換すると、同一の世界了解の水準―あるいは同一のマス・イメージ―下に生きていても、容易には理解にたどり着けない他者理解の問題になる。

〈わたしたち〉は、一昔前でも二昔前でも同様であるが、太古の理解において、 この現在という時代の物質的・精神的重力下に無意識的にも存在しているから、言いかえると、歴史的に積み重ねられてきたといってもこの現在性というもののマス・イメージの強い影響下にいるから、どうしてもそのようなフィルターで太古を、太古の人々を、その感じ考えを見てしまうということを避けられない。また、〈わたしたち〉は、この現在という社会に共通に生存していて同時代の共通のマス・イメージの重力下に存在しているとしても、〈わたし〉は知り合いであれ見知らぬ者であれ〈彼〉の理解に到達できるとは限らない。

このような対象理解の問題性を吉本さんが明らかにしたが、これは人類の了解の歴史的な段階がわたしたちに促してきている問題のように思われる。

古典の評価で、②の末尾にある二重の視線の行使と同様のことをずいぶん前にどこかで吉本さんは述べていた。探し出せないでいる。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 488 |

作品を解明する条件 |

『吉本隆明 戦後五〇年を語る』151 |

インタビュー |

週刊 読書人 1999年2月5日号 |

読書人 |

|

※聞き手 山本哲士・高橋順一・内田隆三

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| パラ(Para)イメージ |

『ハイ・イメージ論』 |

|

|

項目

1 |

①

作品を解明する条件(引用者註.本文の小見出し)

吉本 もう一つ、地の文の問題を言われましたが、地の文とは何かということですね。現在のところ、ある一つの文学作品を解剖する場合にどれだけのことをすればいいかというと、その文学作品の中に登場する人物の性格や、心の動かし方他、人との関係の仕方の洞察が、登場人物のそれぞれにどれだけ個性的に与えられているかを分析すること、それが一つあります。もう一つは、登場する人物がこういう経緯によってこのように出会ったという一種の説明ないし解釈の文章が解剖できれば、作品をよく解剖したことの条件になります。

もう一つの条件は、登場人物の心の動かし方や関係の仕方や個性の持ち方と、地の文の説明や解釈や描写の仕方が、作者である人間とどのように関わっているかということです。現在までの文学作品ですと、だいたいこの三つを解明できれば作品を解明したことになります。地の文の働きを二重に考えて、つまり、作者のものと考える面と、登場人物その他、物語の輪郭を説明し解釈するためのものと考える面の二つの作用があると見做せば、だいたい登場人物と作者が持っている精神作用とモチーフだけを解剖すれば、さしあたって現在までの作品だったら解明したことになります。

②

吉本 けれども、宮沢賢治の作品のように、もうひとつ何か加えなければ解明したことにならない作品もあるんですね。

以上のことから、内田さんがおっしゃったことに答えるとすれば、一つは、言葉の意味とイメージはどう関係しているかということです。言葉で書かれているけれど、読む人にはイメージとしてしか受け取れない箇所が文学作品の中にはある。僕が『ハイ・イメージ論』で考えたことで言えば、それはパラ(Para)イメージだということになります。宮沢賢治の作品の中にそういう箇所がいくつかあります。とても鮮明なイメージなんですが、意味からくるイメージではない。意味する言葉は書かれているけれど、全面的にイメージとしてこちらに入ってきてしまう。それはなぜかと考えた場合に、僕はこれをパラ(Para)イメージだと考えて、映像でやった表現とまったく同じか、それに近いようなことが実現されているからだと理解するわけです。

(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』151 週刊 読書人 1999年2月5日号)

※聞き手 山本哲士・高橋順一・内田隆三

※①と②はひとつながりの文章です。

|

備

考

|

(備 考)

まとめて再確認すると、

「現在のところ、ある一つの文学作品を解剖する場合にどれだけのことをすればいいか」

1.登場人物の分析

2.登場人物などに近づいたり内面に入り込んだりして語る語り手の分析

3.1.と2.と関わる作者の分析

そしてこの3条件では解析し尽くすことのできない問題として

4.パライメージの問題が提出されている。

わたしは、上の3条件まではわかるけど、まだ4番目の条件はよく理解していない。ただしこの4番目の条件の提示は、作品理解や作品解析が従来的なものから新たな段階へ突入している、ということはわかる。

パライメージの直接関連としては、『ハイ・イメージ論Ⅱ』の「パラ・イメージ論」がある。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 489 |

詩を書く内側 |

『吉本隆明 戦後五〇年を語る』152 |

インタビュー |

週刊 読書人 1999年2月26日号 |

読書人 |

|

※聞き手 山本哲士・高橋順一・内田隆三

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| もう一つの視線 |

パラ(Para)イメージ |

無意識の状態に自分を置いて書く |

|

項目

1 |

①

内田 そのもう一つの視線というのは文学的なディスクールの主体が意図して実現することはできないというのはよくわかりますが、読み取る人にとって、そういうものが見えてしまう。この視線は、どういう視線だと考えたらいいのでしょうか。

吉本 よくわからないところが大部分だと言ってもいいのですが、たとえばシュールレアリスムの方法を考えてみますと、詩を書く人は、伝統的・古典的な言葉の使い方を意識的にしている人は別として、大なり小なり、作品のある行とある行のところは、できるだけ無意識の状態に自分を置いて書くようにしていると思います。僕自身も何行かはそうやって書いています。無意識の意識みたいなものですね。僕らはあまりシュールレアリスムの方法は知らないし、使っていないのですが、少なくとも部分的には無意識の状態を行使していますし、今の詩人たちもそうやって書いていると思います。

(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』152 週刊 読書人 1999年2月26日号)

※聞き手 山本哲士・高橋順一・内田隆三

②

待合室でも僕はずっと編み物。セーター第2号。編み物をしていると、いろんな人から声をかけられる。これもまた面白い効果。インゴルドさんの『メイキング 人類学・考古学・芸術・建築』を読んでいると、糸について研究したいという着想を得る。本を書くことだって編集って言うくらいで、テキストだってもとはテキスタイルである。すべてが糸からきているのではないか。ツェランの詩集のタイトルは『糸の太陽たち』だった。歴史を書物などで勉強するのもいいが、きっと一番効果的なのは、体を動かすことである。指先を動かすことで、太古の記憶につながることができる。歌もそうだが、こういった記憶再生装置についてもっと注目する必要があるはずだ。原稿を書くのも僕の場合は最近、そうやっている。自分が書こうとしていることではもう追いつかない。そうではなく、書かされること。自分の頭の中で浮かんでいる自分じゃないこと。それなのに存在すること。そういったものに焦点を合わせること。それが僕の次の仕事のような気がしている。まあ、どこでどうつながるかわからないが、とにかく頭に飛びこんできたものを片っ端から記録してみようと思っている。

(坂口恭平「僕の本当の欲望」2018年4月11日 、『 哲学と冒険』 https://cakes.mu/series/4089 「cakes」)

|

備

考 |

(備 考)

詩を書く内側のこととして、ここで吉本さんが述べていることは、わたしも思い当たることである。そして、「無意識の状態」や「無意識の意識」ということはわたしの詩の体験に引き寄せれば、詩を書いていて、よくはわからないにしてもある言葉やイメージの地平、あるいはある言葉の深度に、立っている、そこに向けてあるいはその地平から表出するというような体験をすることがある。

②は、坂口恭平の現在連載されている文章を読んでいるから、そこから引用した。「自分が書こうとしていることではもう追いつかない。」の「追いつかない」の意味はよくわからないけれど、この坂口恭平の表現の現場も「無意識の状態」や「無意識の意識」が訪れているように見える。

なぜわたしたちは、ある意図通りに言葉を表現できないのだろうか、ひとつは表現の舞台に、呼び出される、あるいはまとわりつく、正体のはっきりしない、わたしたちの意図を凌駕するような表現的な〈現実〉というものにぶつかること、もうひとつは、わたしたちは生まれ育ち現在に至る過程で言葉のない段階を潜り抜けてきていて、それがわたしたちの言葉の基層に位置し、わたしたちが表現するとき現在の表現的な言葉にその基層も参与しまとわりついているからである、というように思われる。

この項目は、宮沢賢治の「もう一つの視線」(パラ(Para)イメージ)と関わっていくもので、宮沢賢治におけるパライメージを表現の励起状態と見なせば、こちらは詩を書く誰にでも訪れる表現の定常状態と言えるだろう。

関連で言えば、わたしたちの日常の人間的な諸活動において、心や精神は太古以来のいくつかの層を成していると思われるが、現在的にそれはどのように発動しているのかということ、ひとつは安定的な状況において、もう一つは危機的な状況において、このことがわたしには切実な現在的課題だと思われる。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 494 |

自分のやり方 |

「日本の現在・世界の動き」 |

講演 |

吉本隆明資料集174 |

猫々堂 |

2018.4.15 |

※1990年9月14日の講演

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 網をかぶせたような全体の把み方 |

社会の全体像 |

じぶんの方法 |

|

項目

1 |

①

まず、ここに「現在の日本の社会像」と書いてある図があります。こういう国家とか政治とかという制度や社会の具体像を、どこでつかんだらいいのかかんがえてみます。もちろん、どんなつかみ方をしてもいいのです。・・・中略・・・

けれど、通りがよくて、深い線じゃないけれども、だいたいの線がつかめるのは産業の構成が、どんな段階にあるのかだとおもいます。こんなことを調べてやろうと手をつけたときに、何にびっくりしたか申しあげてみます。ぼくがそれまでかんがえていた日本の産業構造のイメージと、現在の日本の産業構造とが、まるでちがっていることでした。そこからお話ししたいとおもいます。・・・中略・・・

ぼくらはひとりでに、日本の社会の産業構成のイメージとして、まず農村があって、それに対立する都会がある。農村では農業がなされ、都会では製造工業とか建設業とかいう第二次産業が都会周辺工業地帯では行われている。そういった姿を描いていました。そこでは製造業と農業とが、あるいは都会の人工的なビル街と農村の緑いっぱいの田園風景とが、対立しているみたいなイメージを、知らずしらずのうちにもっていたのです。でもよくよく調べてみると、まったくイメージがちがうことがわかりました。それと同時に、かんがえ方の枠組を変えていかなければダメじゃないかとおもいいたったのです。

日本の産業は人口構成でどうなっているか図像を描いてきました。見てくれるとすぐわかりますが、・・・中略・・・。つまり日本の産業構成は第三次産業が主要な段階になっています。

(「日本の現在・世界の動き」P2-P3 『吉本隆明資料集174』 猫々堂 2018.4.15)

※1990年9月14日の講演

②

こんな網をかぶせたような全体の把み方をぼくはよくやりますが、これがかならずしもいいやり方だとはかぎりません。人によってちがいましょうし、個性によってちがいますから、もちろん逆からいってもいいとおもいます。じぶんの生活状態・経済状態からいくと、一〇年前といまとではどれくらいちがっているかなとか、どれくらい旅行とか、遊びにいくとか映画をみるとか、あるいは体育とかにお金を使えるようになったかとか、子どもの教育費にどのくらい使ってるかなみたいなことを、一〇年前と比較してみることからはじまって、だいたいじぶんとおなじ人たちは、じぶんを中流の中とすれば、どのくらい周囲にいるかといったことをやりながら、しだいに社会の全体像に迫っていくやり方もあります。こういうやり方じゃなきゃダメっていうことは何もありません。それぞれの人の好みとかやり方とか資質とかがあるわけですから、それにしたがってつくっていけばよろしいんじゃないでしょうか。ぼくは、大雑把なところからまず始まってというのが、なんとなくじぶんの方法になっています。まずなんとなく大雑把にはじめから終りまでやっちゃわないと気がすまない、それから細かいところをやるみたいな、そういうことがなんとなく身についているので、そんなやり方をしてみました。

(「同上」P5-P6)

|

備

考

|

(備 考)

ここはまだ講演の入口付近で、ここから吉本さんは、おいしい水として天然水が売り出された時期の1973年から1975年の三年間を「社会像の転換点」として見定めていき、新たな日本社会像を分析していきます。ここでは、入口にこだわってみる。付け加えれば、吉本さんが戦争-敗戦後に何が駄目だったかとして自己の教訓とした社会総体のイメージの獲得は、ここでも貫かれている。

誰にでも癖のようなものがあるように、思考の振る舞いにも癖のようなものがありそうに思える。そして、その癖の固有性がどこに発祥しているのかを言い当てるのは、その人の性格が乳胎時期からどういう道のりで形成されたかを言い当てるのと同様に難しい。例えば、現在から振り返れば、ヨーロッパの近代自然科学や文化がわが列島に押し寄せた時期という絶妙な精神的環境という偶然性もあるだろうし、父親の熱心な仏教的な環境もあるだろうが、宮沢賢治がなぜ人間界のことが普通一般より希薄で宇宙銀河的な発想を生涯貫いたのかを言い当てることは難しい気がする。それは当人自身でも難しいことだ。ただ発祥の流れから癖として表現されるに至る、それを支えるもの、いくつかの要素は、あげつらうことはできそうに思われる。吉本さんの場合、少年期以後の自己形成によれば、化学学校での修練や発想の積み重ねが与えた影響が大きく強いと思われる。化学実験などから細かな反応の過程がわからなくてもとりあえずわかることを引き出す、など日々のやり方や修練の積み重ねは、その後割と習慣のように残存して影響を与えるように思われる。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 498 |

自己概念による包括 |

(「大拙の親鸞」―「日本的霊性」をめぐって |

講演 |

吉本隆明資料集174 |

猫々堂 |

2018.4.15 |

※大谷大学宗教学会・第11回「大拙忌」1992年7月10日

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 鈴木大拙が霊性ということで何を言おうとしているのか |

大拙は宗教の信仰と結びつける |

|

|

項目

1 |

①

霊性という概念は、概念としては昔からあるのかも知れませんが、たとえば「日本的霊性」という言い方で、これを独自な使い方で使った。つまりそれぞれ民俗に固有な霊、あるいは霊性が人間一般、人類一般の中にあって、そこからいろんな文化や宗教、風俗、あるいは文明とかいうものがつくりあげられていくんだとかんがえる考え方を、はじめて出した思想家なんだ、とかんがえたらいいんじゃないかとおもいます。それで、鈴木大拙が霊性ということで何を言おうとしているのかということから申しあげてみたいわけです。

ようするに、物とか心とか二元的に分けないで考えられる考え方のなかに、われわれはしばしば当面したり、じぶんでひとりでに入ってしまったりすることがあるわけですが、そういう心の状態を全部表すばあいに、それを霊性といったほうがいい。そういう定義のしかたを大拙はしているとおもいます。

霊性という言葉で、大拙はたいへんおおきな精神の働かせ方を全部言おうとしているようにおもわれます。これを論理的につきつめていきますと、たいへん曖昧なこと、曖昧な概念を指して霊性といっているようにおもいます。これをなんとかして――つまり大拙は宗教の信仰と結びつけるわけですけれども――、そうではなくて、ごくふつうにわかりやすい言葉でいいかえてみたいわけです。

それで、いくつかの段階をかんがえてみますと、大拙が例に挙げているように、物質、あるいは目に見えるものと、目に見えない心の働きというふうに、二元的にものをかんがえる考え方を、ひとつ置いておきます。そのつぎに、それよりももうすこし大拙のいう霊性に近づいた段階の、心の働き方というのは、物固有のものであるのか、心固有のものであるのか分けられないで、両方が相互に浸透しあっているような、そういう精神の状態があります。そこの状態に無意識のうちにしばしば入ることがあるわけです。そういう状態のつぎにある最後の段階をかんがえてみますと、白熱した、とでもいうような霊性の状態があります。これはたぶん、仏教でいう悟りという状態にたいしてかんがえられています。そういうふうに分けたらいいんじゃないかと、すこしわかりやすくかんがえたわけです。

(「大拙の親鸞」―「日本的霊性」をめぐって P40-P42 『吉本隆明資料集174』 猫々堂 2018.4.15)

②

さて、それではもうすこし、固有の考え方で、大拙のいう霊性をいってみたいとおもうわけです。ぼくがいまかんがえている考え方によりますと、身体生理的にいって心の働きとか心の動き方と呼んでいるものは、たぶん内臓に関係する精神の働きのことを呼んでいるとおもいます。たとえば、だれでもそうですが、胃が悪くなると心がうっとうしくなるとか、憂鬱になってくるとかいうことがあります。それからそういう例を挙げますと、ぼくらが精神をあることに集中しようとするときに、たいてい無意識のうちに息を詰めたりしています。つまり、息を詰めてるとは、肺臓の働きを停止しているわけですが、停止しておいて、精神を集中することをやっています。それは無意識にやっていますけれども、内臓の働きに関係する精神の働き方を指して、ぼくらは心と呼んでいます。心と呼んでいるものは何なのか、それの生理的な基礎は何なのかといいますと、たぶん内臓の動きが表現されたものが心、と呼べるだろうとかんがえられます。

そうして人間の精神の働きにはもうひとつあるわけです。それは感覚です。目とか耳とか口とか、手で触れるとかそういう五感の働きによって外界のものにたいして反応する、そういう感覚の動きからくる、間接的な精神の働きがあります。つまり厳密にいいますと、人間の感覚的な働きというものと、心の働きというものとは分けてかんがえられるものです。感覚の働きというのは、視覚とか聴覚とかの五感と外界に関係する働きだとすると、心と呼んでいるものは、内臓の動きが精神の方に表現された働きとかんがえれば、よろしいとおもいます。そうしますと人間の精神の働きというのは、感覚作用とそれから心の働き、つまり内臓の動きからくる働きのふたつを混合したものです。

つまり、感覚の働き、五感の働きからくる動き、内臓の動きからくる働き、そのふたつが区別できない状態が、大拙がいう霊性にいちばんちかいのではないかなとかんがえます。

ぼく自身はそれを言語論の方に結びつけています。内臓の動きからくる心の表現は、ぼくの言語論では〈自己表出〉という言い方をしています。それから、感覚の働きから、つまり、外界にたいする感覚の反応からくる表現は〈指示表出〉と呼んでいます。つまり〈自己表出〉と〈指示表出〉とが区別しがたい持続状態というものをかんがえると、大拙の霊性というものにいちばんちかいところまでいけるんじゃないかとかんがえます。

(「同上」 P42-P43 )

③

ただ、この大拙の霊性ということをわかるためには、どうしても宗教、とくに仏教にたいする信仰がいるような気がするのです。〈信〉というものを避けて霊性というものを理解しようとすると、近づくことはできますけど、なかなか最後までわかりにくいことになるような感じがします。ぼく自身はじぶんの考え方から、霊性という概念に近づこうとすると、そういう内蔵の働きかける心の表現と、それからその感覚の動きからくる心の表現が総合されたものということに帰着するような気がいたします。

そして、あえてもうすこしぼく自身の考え方を付け加えますと、人間が一歳未満の乳胎児のときには、言葉というものを持っていないのですが、人間の心は無意識の核を形成しているとかんがえます。そういうものも時として、大拙は霊性のなかに含めている気がします。つまり、そういう言葉以前の無意識性、人間の成長史でいえば一歳未満で言葉を獲得するわけですけれども、その獲得以前に受けとった人間の心というものは、無意識の核に入るわけですけれども、それも、時として霊性ということのなかに、大拙は含めているようにおもいます。

つまり、大拙の霊性にうまく近づこうとすると、いつも堂々巡りになりますが、その堂々巡りのところでかんがえてみますと、大拙が霊性ということで言いたかったことがわかるような感じがしてきます。しかし、あくまでもこれは、非宗教的な、いってみれば大拙が霊性ということを言うときにもっとも嫌った、分析的な概念でありまして、信仰、あるいは悟りにゆきつくような言い方ではないわけです。あくまでも霊性ということの周りをぐるぐる回ってることになります。そういう回り方をしているうちに何を指そうとしているのかが、わかるような感じが出てきます。

(「同上」 P44-P45 )

|

備

考

|

(備 考)

この吉本さんの「大拙の霊性」探索は、まだ後に続いていくけど、この辺りで止めておく。吉本さんが親鸞を論じた場合も、ときどき自分には信仰がないからということを述べられていたが、ここでも、③にそのような信仰のあるなし問題が触れられている。

この項目498 自己概念による包括は、わかりやすく一般化して言えば、人が生身の他者を理解したり、他者の表現した作品や思想を理解しようとする場合の、最良の振る舞い方や捉え方とは何かという問題になる。日常的にも思想的にも難しい問題である。

人は誰でも、生まれ育ってくる中である感じ考え方の系を形造ってくるけれども、たとえ同時代に生きているとしても他人の感じ考え方の系の全重量とうまく出会うことは難しい。同じ人間的な感じ考えだとしても、その色合いや質感や流れ出すときの流量や跳ね方や屈折や・・・いろんなことが互いに違っている。上の吉本さんの引用で言えば、「信仰」の有る無しがこの場合の互いの系を隔てるものの喩になっていると見なすことができるように思う。

吉本さんは、自らの生みだした概念(自己表出と指示表出、『母型論』の言葉以前という概念)を携えて鈴木大拙の霊性という場へ降りていく。他者に付き従うとかではなく、人が他者の真の姿に出会おうとするとき、誰でもこのような出会い方しか可能ではないように思える。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 501 |

宗教と科学 |

「宗教」ってなんだ? |

インタビュー |

『悪人正機』 |

新潮文庫 |

2004.12 |

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| あやふやなところの極限に近いところ |

読む側の人 |

UFOは心理現象 |

|

項目

1 |

①

僕自身が書いたもののなかに、どうやって、どのくらい、そういう危なっかしいものを入れているかということですけど、僕の関心は、要するに「信ずること」と「科学的に明瞭なこと」をつなげたいってことなんですよ。その反するふたつのことが、矛盾なしにつながることはあるんじゃないかって思っているんで、それをつなげたいっていうことには一所懸命なんです。

だから、何とかしてつなげようっていうふうに考えると、あやふやなところの極限に近いところまで、どうしてもいっちゃうんですね。例えば、臨死体験みたいなものがあるかないかって言ったら、僕はあると思っているんだけど、それが科学的確信だって言い切ることはできないんですよ。信ずるっていうことで言えば、かなり本気で本当だろうと思っているけど、科学的にそうかって言われると、ちょっと危なっかしいってなっちゃいますね。でも、つなげようとしてるんですね。

それで、養老(孟司/解剖学者)さんみたいな人に会った時に、聞くわけですよ。そうすると、臨死体験みたいなことはあり得ると思いますって言うんです。「耳が聞こえれば、人間は目が見える」っていうふうに考えていい。つまり、死ぬ間際まで、意識がもうろうとしていく間際まで、目は見えるっていうふうに考えていいから、臨死体験みたいなことはあり得ると思いますよ、とか言うんだけどね。

でも、僕のどこかにやっぱり、そう言い切っちゃったらいけないかな、と思ってるところがあるんですね。だけど、僕の書いたものを読む側の人は、もうそれは言い切っちゃってるって思うわけです。

で、僕は、言い切る言い切らないは、どっちに転んでも構わないけど、要するに、「信じること」と「科学的に明らかなこと」とをつなげようとすると、あやふやなところっていうか、これはちょっと怪しいんじゃないかっていうところが、どうしても出てきて、引っ掛かってきますね。

(「宗教」ってなんだ? P123-P124 『悪人正機』吉本隆明/糸井重里 新潮文庫 2004年12月)

※ 単行本としては、2001年6月に刊行

②

きっと本当に科学的、唯物的に科学的な人からすれば、あいつ、ちょっと危なっかしいぜって思うでしょうし、自分でもそういう気はしますけども、僕の第一のモチーフは、信ずることと信じないこと、あるいはどちらともとれることをつなげたいんだってことなんですね。

それをつなげちゃえば、だいたい、宗教とか科学とかって区別をしなくていいっていうことになるんじゃないかなっていうモチーフはあるんですね。信じる信じないの信仰の問題と、科学的な知的な問題っていうのが、どっかでつながるはずだとね。それができないのは、今のところ、まだ発達段階がそこまでいってないから途切れたものに見えてしまって、なにか怪しげだってところに行っちゃうんでしょうね。

そういう意味では、そのつながるかどうかの接点にあるようなものもあるんですけれど、やはりどこかで選別しているんですね。

例えば、UFOみたいなものは、僕は心理現象だっていうふうに思うんで、見えるってことはあり得る、物体としてではなく心理現象としてあり得るとは思うんです。宇宙人に会ったとかいうのも、嘘を言ってるとは思わないですけど、このことで信仰的なことと科学的なこととがくっつくことはないでしょう。

(「同上」P125 )

※ ①と②は連続した文章です。

|

備

考

|

(備 考)

この宗教と科学とをつなげるということは、宮沢賢治が『銀河鉄道の夜』のブルカニロ博士の挿話が載っている版で、ブルカニロ博士に語らせているテーマでもあった。ほんとうの考えと、うその考えとを分けてしまう実験の方法さえきまれば、もう信仰も化学と同じようになる、つまり無用の対立は解消されるだろうと語られている。

UFOといえば、あの無農薬リンゴの栽培の体験を記した『奇跡のリンゴ』の木村秋則さんも、UFOを見たり、宇宙人と出会ったということを別の本で書き記していた。わたしはそのことを別に肯定も否定もせず、ふーんといった感じで読んだ覚えがある。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 506 |

詩の修練① |

『吉本隆明 戦後五〇年を語る』199・200 |

インタビュー |

週刊 読書人 2000年2月25日号他 |

読書人 |

|

※聞き手 山本哲士・高橋順一・谷口江里也

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 言葉が詩的にやって来る |

詩は手と感覚、手と思考との連携の問題 |

頭で詩を書く |

|

項目

1 |

①

吉本 今はそういう天才的な詩人はいなくて、なんとか食べているという感じだと思います。そこそこに良い詩人はいると思いますが、現代で詩で食べているのは谷川俊太郎だけだと思います。谷川俊太郎は良い詩人ですし、僕は現存している人だと吉増剛造と田村隆一(昨年死去)と谷川俊太郎の三人は詩人と言える詩人だと思っています。

(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』199 週刊 読書人 2000年2月25日号)

※聞き手 山本哲士・高橋順一・谷口江里也

②

吉本 生活上から言うと、金銭的にも精神の問題としても、現代で詩人であり得ることと生活の時間性といいますか、第三次産業の時間性と詩の時間性とのギャップは著しくて、詩人として生きることはとても難しいことだと思います。

しかし、言葉の表現は最初にどう来るかというと、やはり詩的に来ると思います。それは無意識に来る。最初は詩の専門家だとか素人だとかいう区別はなくて、誰にでも詩的なものはやってくる。すごく極端に言えば、おじいさん、おばあさんで詩的な教養なんて全くなくても、自然に出てくる音律があり、今の沖縄にはなくても、少なくとも半世紀前まで行けば、そういうおじいさん、おばあさんが現にいました。(註.1)そこから出発してそれをどう抜けていくか、あるいはそこにどう留まっていくかという課題にどうしてもなっていくように思います。どういう詩のくぐり方とつくり方、そしてどういう抜け方がいいかと考えると、自分は決して模範にはならないのですが、ただ、自分で自分の詩の評価というのがあって、文芸とは全部、なかでも詩は手と感覚、手と思考との連携の問題であり、それ以外ないということです。

僕は一生懸命詩をつくっていた時期があり、これからもやるぞと言ってなかなかやれないでいるのですが、やるぞやるぞで良い詩を書こうなんていうのは虫がよすぎるんですね。それをやるためには何年間か他の表現をしないで、手で一生懸命詩の修練をしてやらないと、良い詩は書けない。そうでないと頭で書いてしまうわけです。それは良い詩であるはずがない。それはよくわかっているのです。手で書いている時期が抜けてしまっている。中間が抜けて、批評文は書いているけれど、批評文もまた小林秀雄みたいに凝れば多少は詩の修練にプラスになりますが、そういう凝り方はしないものだから、本当にそこが空白になってしまっています。詩を書くぞ書くぞと言っても、頭に追いつくところまで手の修練を一生懸命していないからどうしてもだめになってしまうのです。

(『同上』)

③

吉本 最後に典型的なそういう詩人を挙げておきますと、松浦寿輝さんや稲川方人さんが僕にはそういう詩人に見えます。松浦さんは批評文も書くそうです。僕は読んだことがないのでよくわからないのですが。今いる詩人の中ではこういった人たちが良い詩人だと思います。松浦さんは自分ではっきり「頭で詩を書く」と言っています。

しかし、たとえば藤村の『若菜集』の中のどれか一つの詩をもってきて、これと松浦さんの詩とどちらが良いかと言われると、答えるのがなかなか難しいですね。松浦さんの詩の方が良いと言い切ることはできないと僕は思います。藤村の詩の方が良いという例はいくらもありますから。しかし、苦心の仕方を現代性で考えれば、松浦さんは苦心していると思います。そして頭で書くようになっている。頭で書きますから、先ほどの言い方で言えば、こんなのは詩ではないと言いたくなるわけです。蒲原有明や薄田泣菫の詩のように、こういう苦心の仕方は詩ではないと言いたくなるのですが、松浦さんの詩がかろうじてそういったことを言わせないのは、意味がないからではなくて、意味が通らないように言葉を使ってねじ伏せているからで、それがなくて意味が通るようにできてしまっていたら、これは無駄な苦心だとなってしまうわけです。しかし、通らないようにつくられているから、他の傾向の現代の詩人が読んでも、公正に読める人だったらやはりこれは詩だと認めるしかないと思います。

(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』200 週刊 読書人 2000年3月3日号)

④

吉本 詩人というのは狭いところがあって、自分の仕事と同じようなことをやっている人でないとなかなか認めないのです。僕はそこからはずれていて利害関係がないから言えますが、この人は詩人だと思います。なぜ良いのか、なぜこれが詩なのかと言われれば、意味が通らないような極端なところまで言葉をねじ伏せているからだということになります。それがこの人の詩を成り立たせている。これを真似するのは意外にやさしいんです。これから詩を書こうという人は、多分、そんな言葉づかいから出発するのが一番適当なような気がします。誰でもたやすく真似ができる。難しそうに見えて難しくない詩ですから。

(『同上』)

※③の後半と④は連続した文章です。

|

備

考

|

(備 考)

(註.1)

もう半世紀前くらいの、高度経済成長期以前で、まだ世の中に自給的なものが残存した自足的な社会では、人々は病院にかかることもほとんどなく、葬式や結婚式も現在のように専門の業者が介入することなく自宅でしていた。そんなわたしが小さい頃目にした光景によれば、自宅での結婚式では横笛に特に秀でた才能を持っている叔父さんがいて披露していた。たぶん結婚式などではその人の出番が当然のように待たれていたのではないかと思う。仕事は大工さんだった。歌でも技芸でも、そのように秀でた人が、現在もだろうけど、必ずいたような気がする。そしてその秀でた者を送り出す発祥の基盤は、その人の家族や地域の時間性ともいうべきものだと思われる。

詩に関心のない人や詩を書いていない人々には、この項目は無縁かもしれないが、どんなことでも人間的であるという一般性から見ると、この詩の修練の問題も他の修練と同質性も持っているはずである。

④に関して、吉本さんの功績はこんなところにも現れている。作品をほんとうに公正に見て評価できるということ、行使される普遍の言葉、わかりにくい修飾などなく誰にもわかるような言葉で語られるということ、ほんとうに惜しい存在を亡くしたなと思う。

松浦寿輝の詩集を買ってまで読もうとは思わなかったので、ネットで探してみた。批評で取り上げられた1篇の詩の一部しか見つからなかった。今の自分なら、吉本さんのような親切ていねいな批評はできないだろうなと思う。

太古に〈詩〉というものが発生し、その最初の動機(おそらく大いなる自然との対話)からどんどん深く掘っていったり、遠出したりして、その〈詩〉も多様になってきた。その人間の〈詩〉に込めた最初のモチーフは潜在する主流のように現在も流れているように思う。また、最初のモチーフ自体から言葉自体を疑うような、言葉のいろいろな試みもまた派生させてきた。

詩の修練は、良い詩やうまい詩を書こうということであれば、現在的で割と技術的な問題になる。しかし、遙か人類の起源の方から現在の詩の修練を照らし出せば、ここで吉本さんが取り出したような、重たい問題も様々に浮上してくる。もちろん、このことは詩の修練に限らない。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 507 |

詩の修練② |

『吉本隆明 戦後五〇年を語る』203,205 |

インタビュー |

週刊 読書人 2000年3月24日号他 |

読書人 |

|

※聞き手 山本哲士・高橋順一・谷口江里也

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 普遍的な詩は何か |

詩のモチーフと言えるような手 |

不安定で未知で |

|

項目

1 |

①

吉本 僕はある時期からその考え方は違うのではないかと思いまして、もし僕らが詩を書くことをこれから意図的にやっていくとしたら、うまくできるかどうかは心許ないのですが、普遍的な詩は何かというのが課題になるのではないかと思ったんです。西欧の現代あるいは近代の詩の影響下に詩を書いて、言葉づかいに異化の感じがあれば、それは詩だというような時代はもう終わったと僕は思っているわけです。今は普遍的な詩とは何かというモチーフに向かって詩を書くことが詩の課題だと思っています。

そうすると、たとえば小野十三郎は詩でないものを詩と考えるという反自然を徹底した詩人だと言いましたが、今ではそれはあまり良い努力の仕方だとは思えなくて、そんなことはどうでもいいというか、「どうせそれはだめだよ」という感じ方を持っています。もちろん他の自然詩人に対してもそう思っています。また逆の意味で、たとえば松浦寿輝さんがいま書いているような詩とか、詩とは何かという感じ方、考え方を、本音を言うと僕は違うと思っています。違うところが日本の詩の問題だと思っています。そういう意味でいま、吉増剛造という詩人の詩に一番興味があります。

僕らなりに普遍的な詩を目指せば、詩のモチーフと言えるような手を持たなければなりません。頭でそう思っていることと手とは違いますから、手が連動せずに詩を書くのはまずいんじゃないかと思うんです。詩は頭で書くものだと言い切るほど僕は素養がありませんから、そういう言い切り方はしたくないんです。

そうすると、四季派の詩人はいろいろとボロが出ましたけれど、ボロが出てきて最終的にはまた音数律まで帰ってしまった。朔太郎も文語詩に帰りましたし、宮沢賢治も帰りましたし、中原中也だってそうです。立原道造にもそういう詩がありますが、彼の場合はそこまで行ったという以前に亡くなってしまいました。みんな危なっかしい詩人ばかりだということも含めて、自然詩人の問題、あるいは自然詩の問題は、依然として問題であるような気がします。

(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』203 週刊 読書人 2000年3月24日号)

※聞き手 山本哲士・高橋順一・谷口江里也

②

吉本 僕もどういうことになるのかはわからないのですが、これはというふうにどんどん消去していくという意味で言ったら、やはり明治以降の詩から何かを消去していかざるを得ないのではないか。消去していったあげく、すこぶる危なかしいところしか残っていない、どこでどうつくろうと全部、危なかしいところしか残っていないではないかとなっても、僕はそれで構わないというか、良いのではないかと思います。

ただ、先ほどからの話で言えば、何らかの想定された、あるいは総合された秩序なしには言葉の秩序はつくれないと思ってくると、想定された秩序というのは本当はよくわからないと僕は思っています。だから安定したところで詩をつくることはまずできない。不安定で未知でというところだけを選んで、そこから何かをつくっていく以外にどうしようもないのではないかと思います。

(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』205 週刊 読書人 2000年4月7日号)

※聞き手 山本哲士・高橋順一・谷口江里也

|

備

考

|

(備 考)

たぶん、〈詩〉のはじまりには、言葉が漂い集まり固まってきた固有のモチーフがあっただろう。そのモチーフは、日が当たったり影に入ったりしても、現在まで主流をなしていると思われる。吉本さんの言う「普遍的な詩とは何かというモチーフ」というのは、思うにこの人類史的な主流をなす潜在的な表現のことだろうと思う。言葉は、詩は、どんなことでも表現できるような幻想をわたしたちに与える、また、そのような自在に見える表現を許し、実際に様々な表現が存在する。しかし、実際には現在的に言えば人は現実社会やそのマスイメージと自分の固有の自己史とが出会う舞台で、なんらかの表現が可能なだけである。そしてそこには、おそらく連綿と続く人類史的な主流がまるで無意識的のように底流していると思う。

どんな表現をとろうと自由であるが、詩に限らず、考え方や思想でも、主流に沿うということは大切なことだと思っている。そして、詩に限らず表現の形式や有り様として時代的なものや段階的なものが想定できる。詩を表現する者は、表現の具体性として無意識的にそれを引き継いだり、改変したりしながら詩の表現を生きる。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 508 |

世界への接続法 |

『吉本隆明 戦後五〇年を語る』185 |

インタビュー |

週刊 読書人 1999年11月、第2309号 |

読書人 |

|

※聞き手 山本哲士・高橋順一

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 江藤淳の堀辰雄批判 |

一種の上昇感性 |

|

|

項目

1 |

①

高橋 江藤淳さんが『昭和の文人』という本に書いていたことで、僕は非常に衝撃を受けた記憶があるのです。そこで中心的に扱われていたのは中野重治と堀辰雄だったと思いますが、江藤さんは非常に厳しく苛烈な調子で、特に堀辰雄を批判していました。江藤さんはなぜあれほど厳しく堀辰雄を糾弾しなければならなかったのか。・・・中略・・・

この問題は辿っていくと、吉本さんがお書きになった「芥川龍之介論」の問題にもつながっていくのではないでしょうか。吉本さんのお話をうかがっていて思ったのは、芥川にしても堀にしても、立原道造もそうですが、いわゆる下町の秀才ですね。この三人は共通して、さきほどお話しに出た府立三中の出身です。下町から府立三中へ進学して、一高へ行って、東大へ行くというコースを辿っています。そういう下町の秀才の成り立ち方、今回のお話でいうと、おじいさんやおばあさんやお父さんのことをお話になりましたが、そういう世界が一方にあって、他方に私塾の世界ではじめて触れた、ある意味では知的に上昇していく世界がある。知的な世界に入っていくことの解放感と後ろめたさ、気恥ずかしさ、要するに離脱と解放の間の微妙な境目みたいなものがどうしても出てくるのではないかという感じがするのです。それはある意味で芥川・堀・立原的な経験の質につながる問題だと思います。

②

吉本 江藤さんの堀辰雄に対する批判とは僕らと違いますし、もしかすると江藤さんは間違って読んだのではないか思うところがあるのです。

文学に魅かれる青年で、僕らとほぼ同じ年代の人はたいていそうなのですが、一番最初に堀辰雄とか、詩でいえば立原道造とか、小説は芥川も入りますし、全く違うはずなのですがやや似た感性で言えば中原中也とか、これは一番初めに文学に魅かれた時に読む人たちなのです。僕はどうして魅かれたかといったら、一種の上昇感性と言いましょうか、下町の貧乏で、濃密で、情念豊かな、ひとの良い人たちがいる世界の良さと、それは逆に言うと、息苦しさがある世界で、少し知的に上昇するとますますそう思えてくるところがあるのです。その息苦しさから逃れるというような感じで、僕らは、堀辰雄をはじめとして、立原でもそうだし、その続きで芥川や中原中也でもそうなのですが、その作品を読んだと思うのです。

江藤さんはおそらくそうでないと思います。都市銀行の課長さんとか部長さんとかの息子で、戦後すぐですから、貧乏で食い物に困ったり、お金に困って売り食いしたことはあるでしょうが、しかし、堀辰雄と違いわりあいに裕福な場所にいた。つまり、知識とか家系とかもまた富の一種なんだと考えれば、わりあいに豊かなところで育ったと思うのです。たとえば、おじいさんならおじいさんでいうと、海軍の中将か何かで、当時でいえば大変な秀才です。そのままいけば海軍の重要人物になるだろうというような素質を持った人で、中将ぐらいで死んだのですが、佐賀県出身の名士だということも含めて大変な人物でした。

そして江藤さんは堀辰雄の文学に傾いていくわけですが、おそらくその文学を自分の感性と同じだという意味で読んだに違いないと思うのです。僕らはそうではなくて、これは上昇感性だと読んでいるわけです。江藤さんははじめ堀辰雄の文学を自分たちの感性と同じだと思って読んだに違いないのですが、だんだん自分の家の社会的な地位とか、家系の持っている地方で占めている重たさとか、そういうのを自覚してくるにつれて、この人は面白くない人だ、本当は貧乏人のくせにこういうのは面白くないと思いはじめた。そうした点では、少し似ているところもあるのですが、最初の入り方はまるで僕らと違います。僕らの入り方が正しいとすれば、江藤さんはおそらく最初の入り方を誤解して、堀辰雄をかなり裕福な人たちを表現した感覚として読んだのだろうと思います。一生懸命読んだと思いますが、そのうちだんだんわかってきて、これは面白くないとなってきた。

(『吉本隆明 戦後五〇年を語る』185 週刊 読書人 1999年11月、第2309号)

※聞き手 山本哲士・高橋順一

|

備

考

|

(備 考)

現在では、江藤淳の世代が育った家族や社会と比べて、家族も社会もより均質化してきている。それでも、人は、無意識のように家族や地域社会の固有性を背負ってひとり立ちしてくることには変わりはない。吉本さんがすぐれた文体論として評価していた若い江藤淳の『作家は行動する

』を読んだことがある。そこにはまだ家や家系や国家・社会との古びたつながりの意識は微塵も感じられない、若々しい江藤淳がいた。生活者はそうでもないが、知識世界に足を踏み入れた者たちは、国家・社会などとの抽象的なつながりの糸を繰り出しがちである。生活世界でも、知識世界でも、抽象的な不毛の糸に絡め取られるのは同時に自己の大切ななにものかを枯らす、あるいは失うことでもある。この江藤淳の挿話から、人はどんなに優れていても自分が育ってきた固有の、あるいは局所的な心身世界の影響の重力を振り切って、〈普遍の言葉〉を行使し続けることはとっても難しいことだなと思わざるをえない。

現在は、吉本少年の時代よりも割と豊かで均質化した社会になってきたから、吉本少年の時代の「一種の上昇感性」という動機はずいぶん薄らいで来ていると思われる。しかし、今から半世紀以上前のわたしの少年時代でも「一種の上昇感性」という動機は十分に生きていたし、私の中にもその動機はあったように思う。わたしたちは、誰もが生活世界に根を下ろしつつこの世界(社会)とのつながりの関係に入っていく。そして、家族や地域社会や学校などを通して育んだものを無意識的な素材として、この世界との接続法を作り上げていく。この人間的な関係世界で、できる限り自分の言葉やつながりの糸を〈普遍〉の方へ開いていくことは、この世界の有り様を捉え尽くすためにも大切なことだと思われる。吉本少年の時代の「一種の上昇感性」という動機は、現在ではもう少し一般化されて、わたしたちの日常的な生活世界の具体性とスポーツや芸術や政治や宗教や知識世界などの生活世界から割と抜け出た世界との間の齟齬(そご)の問題として残存しているように見える。ひとりひとりがその両者の間をどう踏み越えたり、戻ってきたりするかという問題として生きているはずである。

|

講演日:1995年7月9日 吉本隆明の183講演の「講演テキスト」より引用

関連項目520,522

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 仏教的信仰の問題 |

普遍的倫理 |

法っていうものに、即座に接触する接触面 |

接点 |

項目

1 |

①

9 宗教を普遍的倫理という面で切る (引用者註.「講演テキスト」の小見出し)

そうすると、ふたつの切り口があるわけで、ひとつは、普遍的倫理っていうのが、もし、ありうるとすれば、それは、法っていうもの、法律でもいいですけど、法っていうものに、即座に接触する接触面じゃないかっていうことが言えるわけです。

市民社会で、良い行いをしたとか、おまえはそれは悪い行いだって言ってる間は、ただの村の掟とか、町の掟とか、市民社会の掟に過ぎないのだけど、その、良い、悪いっていう問題を普遍的な善悪っていうところまで進めていきますと、それは、市民社会の、おまえは良いんだとか、悪いんだとか、具体的な生活のなかで言ってるよりも、もうすこし高度に、頭の上に置かれた善悪っていう問題になって、これはすぐに法、あるいは、法律の条文になったり、法律自体になったりっていうかたちで、たくさんの人が、この人は従うけど、この人は従わないとか、この人は善だと思ってることが、この人にとっては悪だったとか、そういう個々別々じゃなくて、普遍的な善悪っていうところで、掟が、法っていうようなかたちでつくれることが言えると思います。

そうすると、信仰っていう、信ずるっていう精神の状態、信じて信ずる境地を高めていって、悟りへ到達する仏教的信仰の問題は、やはり、普遍的な倫理の問題に移し変えられる。そうすると、そこの平面で切るならば、それは、法っていうことにつながっていく契機がありますから、そこで切る切り方でもって、宗教のあらゆるありかたっていうのを、そこの面で切るっていうのは、つまり、普遍的倫理っていう面で切る切り方を見つけ出せれば、つまり、宗派によってそれぞれ多少違うわけですけど、それでも、普遍的な倫理の問題の面で、ぜんぶ微少に違っている宗派の宗教信仰心っていうような問題を、そこで切るならば、それは、フーコーのいう考古学的な面っていうことになりうるんだって思います。

そういうふうに考えれば、フーコーの考え方っていうのは、そういう段階論的な、つまり、ヘーゲル・マルクス流の考え方と、接点を持てるっていうふうに、ぼくには思われます。

②

それを、たとえば、日本の浄土系統の元祖に源信っていう人がいまして、『往生要集』っていうのを書いて、比叡山の横川ってところに僧堂をくんで、そこで修業して、はじめて、『往生要集』っていう、浄土系統の法門を集めた本をつくった人ですけど、ぼくらもそういうことをやったことありますけど、源信の『往生要集』からいって、法然の『選択集』っていうのがありまして、法然の『選択集』へ歴史的に移っていく場合に、浄土系統の思想は、どこが変化したかっていうようなたどり方をすると、それは、浄土系統の歴史っていうものを解明するたどり方になります。

その解明するたどり方をやると、考古学的な意味での面は出てこないわけです。だけど、歴史的に、非常に緻密なっていいますか、源信の『往生要集』では、臨終のときに唱える念仏に、とくに重きを置いて、臨終のときには、仏像から五色の紐といいましょうか、布が出てて、死ぬ間際、臨終の間際になったら、五色の紐をつかまえながら念仏を唱えると、そうすると、そのまんま浄土へ往生できるんだっていうのが、源信の考え方のなかにありますし、『往生要集』の考え方のなかにありますし、源信は実際的に、そういうあれをつくって、やってるわけです。

それに対して、法然なんかは、いや、そんなことは、それほどの問題でなくて、言葉だけで念仏を唱えればいいと、そんなことをしなくても往生できるから、ことさら臨終のときの念仏に重きを置く必要はないんだって言いだしたわけです。

親鸞になると、なおさらもっと、移り変わりがありまして、つまり、人間っていうのはどういう死に方をするか、いつ死ぬかなんてのは、誰にもわからないんだっていう、そんなことはぜんぜん決まってないんだ。だから、念仏を唱えればいいとか、臨終の念仏がいいんだとか、そんなことを言ったって、病気次第によっては、口のきけない臨終だってありうるわけだから、そんなことを言ったって、そんなのはダメなんだ。だから、極端なことをいえば、至心っていう言葉を使ってます。真心から、自分は浄土にいけるっていうふうに信じて、一回念仏を唱えれば、それだっていいんだよっていう言い方に、親鸞の場合には、そういうふうになっちゃうわけです。余裕があるなら、もっとしたほうがいいですよ、だけど、ほんといえば、一念義でいいんだよっていうふうに、極端にいいますと、親鸞はそう言ってくわけです。

③

10 考古学的な層と段階( 引用者註.「講演テキスト」の小見出し)

そうすると、源信から親鸞まで、浄土系統がたどった、歴史的な経緯はどういうふうになっているかってたどることはできます。しかし、そういうたどり方をしても、考古学的な面っていいますか、そういうものは出てこないわけなんです、ちっとも。それだったら、そういうたどり方をするならば、そのたどり方をいつまでやってたって、はじまらないって、そんなこといくらやったってダメだってことで、段階っていう考え方をヘーゲルはあみだしていると思います。

(『 A172フーコーについて』吉本隆明の183講演 講演日:1995年7月9日)

※①、②、③は、連続する文章です。

|

備

考

|

(備 考)

わが国の批評の現在までの有り様としては、③に述べられているような「源信から親鸞まで、浄土系統がたどった、歴史的な経緯はどういうふうになっているかってたどる」ということが、一般的でなじみがあるものだと思われる。

そのことは逆に言えば、この列島では、ヘーゲル・マルクス流の段階論的な考え方もフーコーの精神の考古学的な面で切って捉えるという考え方も、ともに無縁であったということである。アフリカ的な段階のものやアジア的な段階のもので人類史や歴史は捉え尽くせない

のと同様に、ヨーロッパが生み出した優れた考え方や方法だけでは人類史や歴史は捉え尽くせないだろうという気がする。すなわち、あれかこれかではなく、あれもこれも包括するような考え方や方法が目指されべきだと思う。

わが列島は、古代においては、先進中国の言葉や思想や文化の大波をかぶり、その漢字文化圏のそびえる〈抽象性〉や〈論理性〉に驚愕したものと想像する。その驚愕は、とてつもないものだったろう。そして、この列島の文法や考え方の秩序のようなものにのっとってそれらを消化吸収・改変応用しようとしてきたのだろう。二度目の大きな大波は、明治近代になって押し寄せたヨーロッパの〈抽象性〉や〈論理性〉であった。一度目と違うのは、生活の感性や情緒に渡るまでまったく異質であったということである。それにしても、ヘーゲル・マルクスの段階論的な考え方やフーコーの精神の考古学的方法は、この列島の無意識的な感性や考え方とは異質だなと言う思いはわたしにも強くある。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 532 |

死のイメージは変化する |

「二〇一〇年、吉本隆明が『人はなぜ?』を語る。」 |

インタビュー |

『BRUTUS』2010年2月15日号 |

吉本隆明資料集175 |

猫々堂 |

2018.5.25 |

聞き手 糸井重里

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 死というのは、自分に属さないんだ |

最近わかった |

|

|

項目

1 |

①

死というイメージは年齢によって変わっていく。 ( 引用者註.本文の小見出し)

糸井 僕は吉本さんから「死というのは、自分に属さないんだ」ということを学びました。そのときら、自分で、死ぬんだ、生きるんだ、ということを決めなくなったんです。それだけで、今日が楽しく、そして、意義を持ちます。年寄りはみんな自分で決めたかのように、もうダメだとか言いますけど、あれはダメですね。

吉本 本当にそうです。最近わかったことがあるんですけど、死というイメージは年齢によって変わるんです。昔は(註.1)、死というもののイメージが怖くてね。棺桶に入って、焼き場に行って、火をつけられて、じりじりと背中のほうから焦げていくというのが、死のイメージだった。そう思っていたときに瀬戸内寂聴さんに会ったら「死ぬの怖くないわ」って言うんです。坊さんだから、そういう話をするんだと思っていましたけど、でも、糸井さん、これは変わるんです。こういう風に考えて、こう考えて、今のことはどうでもよくなった、ということではないんです。今、思うと、おっかないイメージで、よく自分は死を考えていたな、と思えるぐらい。年齢に伴って、変わるんです。それがわかって、寂聴さんにもあんまり反感を持たないようになりましたね (笑)。

(「二〇一〇年、吉本隆明が『人はなぜ?』を語る」P72『BURUTUS』2010年2月15日号 『吉本隆明資料集175』猫々堂)

※①、②は、連続した文章です。

|

備

考

|

(備 考)

吉本さんが、そんな恐い死のイメージを持っていたなんて、初めて知った。

(註.1)

吉本 僕が死について本格的に「怖いなあ。厭だなあ」と感じるようになったのは六十代後半、七十歳になる直前でした。不可避のものとしての死をはじめて切実に考えるようになったんですね。・・・中略・・・当時の僕の恐怖の正体は・・・・・・「自分が焼き場に運ばれて、棺桶の中でだんだんジリジリ焼かれていって」というイメージでしたね。これが頻繁に鮮明に浮かんだものだから、もう堪らなかった。・・・中略・・・では、現在、僕は「自分が棺桶の中でジリジリと焼かれるうイメージ」が怖いのか、と言ったらそうでもないんですよ。なぜ、怖くなくなったのか。これも、なかなか簡単に説明はできないですけど、自分の当面した感触を言うとしたら、七十歳を過ぎたぐらいの時期に、棺桶のイメージは、知らないうちに消えていったんですよ。

(インタビュー「吉本隆明さん、今、死をどう考えていますか?」P33-P34『吉本隆明資料集175』猫々堂、『よい「お葬式」入門』2009年8月25日刊初出

)

この「死のイメージ」に限らず、一般に誰もが歳を重ねてくると前よりは違った新たな地平に立っているような感じがして、過去のイメージとは違ってくることが多いような気がする。たぶん、これは誰にでも訪れる変容ではないかという気がする。また、身体的には、食べる味覚などの好みも変化するようである。例えば、若い頃はミョウガや梅干しとかあんまり食べなかったのに好んで食べるようになるなど。

また、歳を重ねるほかに、大きな経験をした場合にもイメージの変位は起こりうるように思う。立花隆の『臨死体験』によると、臨死体験を経験した人は死が恐くなくなる人が多いそうである。たぶん、なあんだあんな花畑や光に包まれたすばらしい世界を通って死へむかっていくのかと感じ考えたのかもしれない。

|

| 項目ID |

項目 |

論名 |

形式 |

初出 |

所収 |

出版社 |

発行日 |

| 534 |

全共闘 ① |

「天皇制・共産党・戦後民主主義」 |

インタビュー |

『中央公論』2009年10月号 |

吉本隆明資料集175 |

猫々堂 |

2018.5.25 |

聞き手 大日方公男 インタビュー 2009年7月31日

※ 「論名」は正確には、歴史としての「全共闘」 証言●戦後の転換点と左翼の終わり 「「天皇制・共産党・戦後民主主義」

| 検索キー2 |

検索キー3 |

検索キー4 |

検索キー5 |

| 一九七〇年頃がいろいろな意味で日本の戦後の転換点 |

左翼・右翼という概念や左翼・右翼という対立軸で考える日本の旧来の政治思想の死 |

彼らの行動を促すものには普遍性がある |

|

項目

1 |

①

― (略) 最初に、全共闘運動が高まりを見せた六〇年代後半から七〇年代初めの時期をどのように捉えられているのかお聞かせください。

吉本 一九七〇年頃がいろいろな意味で日本の戦後の転換点だと僕は捉えてきました。政治思想や社会のあり方、人間の身体の動きやその捉え方などが変わったのが、ちょうどこの時期だと考えています。