メモ2019.10.21 ―自己表出と指示表出へ ①

わたしたちは誰でも、無意識(的)の内にある表現(判断や考えの構成や行動)をしている面がある。子どもがそのことをわかっていても言葉(理屈、論理)でハッキリとは言えないように、わたしたちは誰でも言葉で感じ考え言葉を自在に操っているように見えるが「言葉とは何か」と聞かれてもはっきりと論理で答えることは難しい。

吉本さんは、『言語にとって美とはなにか』で、表現された言葉の解析の基軸を自己表出と指示表出という抽出された概念に置いて、表現された言葉の世界の解析に踏み出した。その時それまでに提出されている類似の基軸や概念がなかったわけではない。時枝誠記の「詞と辞」や三浦つとむの「客体的表現と主体的表現」というものがあった。しかし、それらの基軸や概念は、吉本さんが自己表出と指示表出という抽出された二つの基軸の織りなす構造として言葉や表現を捉えたのに対して、「二分概念」(『言語にとって美とはなにか』)として考えられていた。

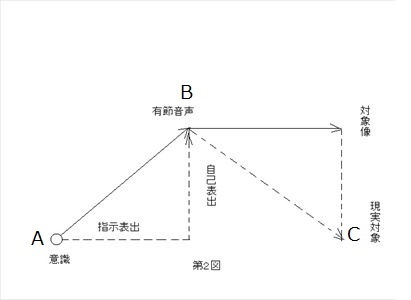

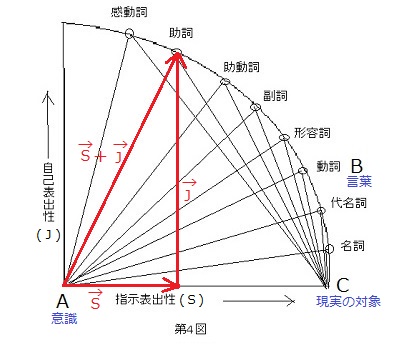

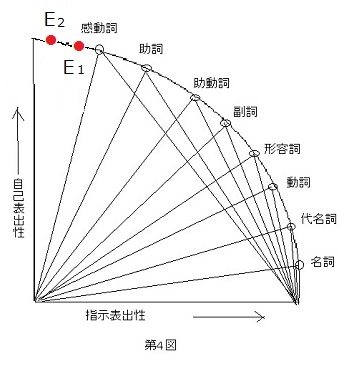

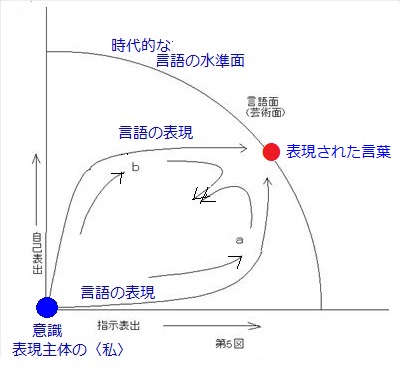

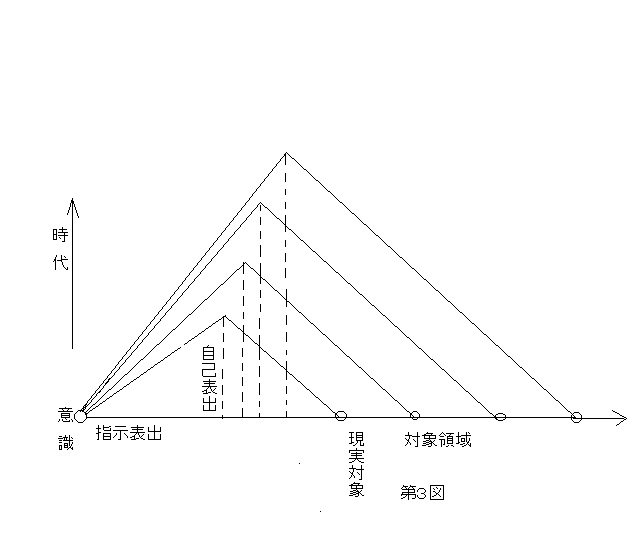

吉本さんの場合、類似の基軸といってもその点が方法的に特異であった。さらに、自己表出と指示表出という概念には、言葉の起源からの歴史性という概念も内包されている。つまり、自己表出も指示表出も人間のある段階で生み出され、時代とともにその姿を変貌させてきたし、変貌させていくということ。このことは、『定本 言語にとって美とはなにか Ⅰ』(角川選書)のP38-P47にわたって述べられている。その中で、現在のわたしたちに通じる(3)の段階、すなわち「音声はついに眼のまえに対象をみていなくても、意識として自発的に指示表出ができるようにな段階」の以下のような図が挙げられている。

|

この図で、時間を遡って行けば、すなわち指示表出のベクトルと自己表出のベクトルを巻き戻して行けば、二つのベクトルは左の意識の方へ縮退していく。そうして、指示表出と自己表出の発生期の未分離の混沌とした状況に立ち会うことになる。

ところで、吉本さんは、『言語にとって美とはなにか』の自己表出と指示表出という基本概念を、マルクスの『資本論』の経済概念である使用価値と交換価値から着想したと語っている。しかし、途中からそれぞれの対応が逆の対応に変化している。

最初は、

自己表出≡使用価値

指示表出≡交換価値

というふうに対応させていたが、後には次のように逆に捉えられるようになった。

自己表出≡交換価値

指示表出≡使用価値

この件については、ネットで偶然出会った中村友三という方の文章(現在はリンク切れしている)で知った。それによると複雑な事情がありそうだから、今は備忘のためのメモにとどめておくだけにして、ここではそのことには触れない。中村さんの文章によると、

一番最初に読んだのは光文社の『日本語のゆくえ』で、ここでは指示表出は交換価値から、自己表出は使用価値から取ってきたと述べています。しかし最近ネット上で検索すると<指示表出は使用価値、自己表出は交換価値から>という関係で考えている人がたくさんいるのを知りました。『日本語のゆくえ』では次のように述べています。

「この使用価値という概念は、僕の芸術言語論でいうと、自分なりに自分が納得できる言葉である「自己表出」と、コミュニケーションのための言葉である「指示表出」に対応します。初めはそう考えて、使用価値に当たるのが「自己表出」で、交換価値に相当するのが「指示表出」であるとしておけばいいのではないかと思っていましたから、『言語にとって美とはなにか』でもそう書いたわけです。」このことから最初は「指示表出→交換価値、自己表出→使用価値」と考えていたことがわかります。

ここでは、自己表出と指示表出という基本概念をマルクスの『資本論』の経済概念である使用価値と交換価値との対応から考えるのではなくて、時枝誠記の詞と辞や三浦つとむの客体的表現と主体的表現という把握の流れから位置づけておきたい。それらは吉本さんの自己表出と指示表出という概念と対応するものとしてある。またここでは、問題が複雑になるのを避けるために、言葉を語や品詞に限定してそれらのことを考えてみる。

まず、時枝誠記が詞と辞について述べているところを取り出してみる。

構成的言語観に於いては、概念と音声の結合として、その中に全く差異を認めることが出来ない単語も、言語過程観に立つならば、その過程的形式の中に重要な差異を認めることが出来る。

即ち、

一 概念過程を含む形式

二 概念過程を含まぬ形式

一は、表現の素材を、一旦客体化し、概念化してこれを音声によって表現するのであって、「山」「川」「犬」「走る」等がこれであり、又主観的な感情の如きものをも客体化し、概念化するならば、「嬉し」「悲し」「喜ぶ」「怒る」等と表すことが出来る。これらの語を私は仮に概念語と名付けるが、古くは詞といわれたものであって、鈴木朗はこれを、「物事をさしあらわしたもの」であると説明した。これらの概念語は、思想内容中の客体界専ら表現するものである。二は、観念内容の概念化されない、客体化されない直接的な表現である。「否定」「うち消し」等の語は、概念過程を経て表現されたものであるが、「ず」「じ」は直接的表現であって、観念内容をさし表したものではない。同様にして、「推量」「推しはかる」に対して「む」、「疑問」に対して「や」「か」等は皆直接的表現の語である。私はこれを観念語と名付けたが、古くは辞と呼ばれ、鈴木朗はこれを心の声であると説明している。それは客体界に対する主体的なものを表現するものである。助詞助動詞感動詞の如きがこれに入る。右の概念語観念語の名称は、私が右の分類法を試みた当初に用いたものであるが、種々の誤解を招き易いので、古くより日本に於いて行われて来た詞(シ或はコトバ)及び辞(ジ或はテニヲハ)の名称を借用して今後これを用いることとしたいと思う。

(『国語学原論 ―言語過程説の成立とその展開』P231-P232 時枝誠記 岩波書店 初版は昭和16年)

※本文の旧漢字・かなは、現在の言葉に直しています。

次に、三浦つとむの客体的表現と主体的表現について述べている箇所を取り出してみると、

いま、一切の語を、語形や機能などではなく、対象→認識→表現という過程においてしらべてみると、次のように二つの種類に分けられることがわかります。

一、客体的表現

二、主体的表現

一は、話し手が対象を概念としてとらえて表現した語です。「山」「川」「犬」「走る」などがそれであり、また主観的な感情や意志などであっても、それが話し手の対象として与えられたものであれば「悲しみ」「よろこび」「要求」「懇願」などと表現します。これに対して、二は、話し手の持っている主観的な感情や意志そのものを、客体として扱うことなく直接に表現した語です。悲しみの「ああ」、よろこびの「まあ」、要求の「おい」、懇願の「ねえ」など、〈感動詞〉といわれるものをはじめ、「……だ」「……ろう」「……らしい」などの〈助動詞〉、「……ね」「……なあ」などの〈助詞〉、そのほかこの種の語をいろいろあげることができます。

(『日本語とはどういう言語か』P77 三浦つとむ 講談社学術文庫)

江戸期の学者、鈴木朗を発掘し受け継いだ時枝誠記の詞と辞(概念語と観念語)という捉え方と三浦つとむの客体的表現と主体的表現という捉え方は、言語に対する考え方は同じではないとしても、対応した同じような考え方と言えるだろう。吉本さんの自己表出と指示表出という基本概念も、このような二人のすぐれた考察の流れの中に位置している。

そのことをもう少していねいに言えば、時枝誠記も三浦つとむも、そして吉本さんも、まずは自らの言葉の体験を内在的に踏まえながら、わが国の旧来の考え方を受け継ぎ、近代以降の欧米の大波を被った言葉、その概念や論理を駆使して、言葉(日本語)の実際の姿をシンプルな形で取り出そうとしたのだと思う。

メモ2019.10.30 ―自己表出と指示表出へ ②

ここで、吉本さんの『言語にとって美とはなにか』の基本概念である自己表出と指示表出という概念を再確認しておきたい。なぜなら、残念なことに吉本さんが生み出した「指示表出」や「自己表出」という概念は、ものを考える世界で未だ十分にふつうの概念として流通していないし、活用されてもいないからである。晩年の吉本さんの樹木に例えたやさしい言葉によると、

言葉というものは比喩でいえば植物、つまり樹木です。樹木にとっての幹と根ということが、言葉の本質にあたると考えるのが妥当だとぼくは思います。

そして言葉によるコミュニケーションということは、幹から分かれた枝の先にある葉であるとか、咲いた花であるとか、実であると見なすことができるはずです。つまり季節によって色が変わったり、冬が来れば落ちたりする樹木の先の枝葉のところが、言葉のコミュニケーション機能なのであって、樹木の幹と根は黙してそこにあるだけですから、沈黙こそが言語の本質なのだ、という考え方をするわけです。

樹木の幹と根っこというのは沈黙した言葉なのだと考えると、そのことにいちばん近いことは、ぼくの言葉でいえば自己表出ということになります。自己表出というのは、そういう幹と根っこのいちばん近いところに置かれている言語表現なのだ、という考え方をします。

そして言語というものは、そういう自己表出と、枝葉に実をつけたり花を咲かせたり、葉っぱをつけたりするコミュニケーション言語というものもあるわけです。これを指示表出といおうではないかと、両方を分けて考えてやろうとしたのが、ぼくらの言語に対する考え方の大きなモチーフでした。

ようするにいつでも言語というものは自己表出、つまり自己で自己に語るとか、外に言葉を発しないで、自分の中で発しているということになるはずなので、ほんとうはそういう言葉とそうでない言葉とに分けることなんかできないのです。いつでもそれは織物みたいにしっかりと絡み合って分けられないのだけれども、しかし分けようではないか、分けて考えようではないかとしたわけです。沈黙にいちばん近いところの言語を自己表出と考えようと、そのように考えていったわけです。

(『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』P119-P123 春秋社 2012年10月)

つぎに、それらの概念が生み出された当初の『言語にとって美とはなにか』が書き継がれていた頃の吉本さんの講演によると、

だからそうではなくて、芸術の場合にはこうなのですよ。たとえば芸術をブロック建築ならブロック建築と例えてみると、個々のブロック材が現実のかけらからできていると考えることができない。芸術をつくるもの、創造者はもちろん現実のかけらの中に現実的に存在、つまり現存しているわけですが、そういう芸術をつくるものがいて、そのつくるものが芸術をつくっていく、表現していく過程、プロセス、あるいはそれを橋と見れば、芸術をつくるものとつくられた芸術、創造された芸術との間にひとつの目に見えない橋がある。それを僕の言葉では「自己表出」といいます。社会的な意味の「自己疎外」に対応する「自己表出」という言葉ですが、芸術をつくるところの人間と、その人間がつくってできあがっていく芸術を橋渡ししているものが「自己表出」です。これがひとつの「自己疎外」に対応する概念です。

芸術の場合、その「自己表出」の構造の中にしか、現実のかけらというのは入っていかない。だからブロック材が現実のかけらからできていて、それを集めて建築をつくると全部現実のかけらからできている、そこへ現実のかけらが入ってくるというのではなくて、つくるものとつくられた芸術とを結ぶひとつの目に見えない橋、つまり「自己表出」ですが、たとえばヘーゲルの『美学』的な言い方で言えば、観念的自己疎外ということになるわけですが、その「自己表出」の構造の中に現実性、現存性というものが入り込んでくる。そこでしか芸術の作品の中に現実性というものは入っていかないわけです。

(A001『芸術と疎外』 「6 芸術の根本的な問題としての〈自己表出〉」講演日時:1964年1月18日、「吉本隆明の183講演」ほぼ日刊イトイ新聞より)

最後に、それらの概念が生み出された当初の『言語にとって美とはなにか』(「試行」連載は、1961年から1965年。初めての単行本Ⅰ・Ⅱの刊行は、1965年。)によると、

この人間が何ごとかをいわねばならないまでになった現実の条件と、その条件にうながされて自発的に言語を表出することのあいだにある千里の距たりを、言語の自己表出として想定できる。自己表出は現実的な条件にうながされた現実的な意識の体験がつみ重なって、意識のうちに幻想の可能性としてかんがえられるようになったもので、これが人間の言語が現実を離脱してゆく水準をきめている。それとともに、ある時代の言語の水準をしめす尺度になっている。言語はこのように、対象にたいする指示(引用者註.「指示表出」)と、対象にたいする意識の自動的水準の表出(引用者註.「自己表出」)という二重性として言語本質をつくっている。

(『定本 言語にとって美とはなにか』P29吉本隆明 角川選書)

言語は、動物的な段階では現実的な反射であり、その反射がしだいに意識のさわりをふくむようになり、それが発達して自己表出として指示機能をもつようになったとき、はじめて言語とよばれる条件をもった。この状態は、「生存のために自分に必要な手段を生産」する段階におおざっぱに対応している。言語が現実的な反射であったとき、人類はどんな人間的意識ももつことがなかった。やや高度になった段階でこの現実的な反射において、人間はさわりのようなものを感じ、やがて意識的にこの現実的な反射が自己表出されるようになって、はじめて言語はそれを発した人間のためにあり、また他のためにあるようになった。

(『同上』P30-P31 吉本隆明 角川選書)

このように言語は、ふつうのとりかわされるコトバであるとともに、人間が対象にする世界と関係しようとする意識の本質だといえる。この関係の仕方のなかに言語の現在と歴史の結び目があらわれる。

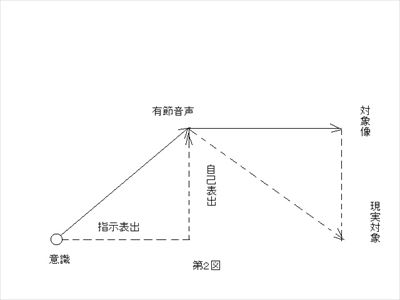

この関係から、時代または社会には、言語の自己表出と指示表出とがあるひとつの水準を、おびのようにひろげているさまが想定される。そしてこの水準は、たとえばその時代の表現、具体的にいえば詩や小説や散文のなかに、また、社会のいろいろな階層のあいだにかわされる生活語のなかにひろがっている。

(『同上』P44 吉本隆明 角川選書)

わたしがここで想定したいのは、・・・中略・・・言語が発生のときから各時代をへて転移する水準の変化ともいうべきもののことだ。

言語は社会の発展とともに自己表出と指示表出をゆるやかにつよくし、それといっしょに現実の対象の類概念のはんいはしだいにひろがってゆく。ここで、現実の対象ということばは、まったく便宜的なもので、実在の事物にかぎらず行動、事件、感情など、言語にとって対象になるすべてをさしている。こういう想定からは、いくつかのもんだいがひきだされてくる。

ある時代の言語は、どんな言語でも発生のはじめからつみかさねられたものだ。これが言語を保守的にしている要素だといっていい。こういうつみかさねは、ある時代の人間の意識が、意識発生のときからつみかさねられた強度をもつことに対応している。

もちろんある時代の個々の人間は、それぞれちがった意識体験とそのつよさをもっていて、天才もいれば白痴もいる。それにもかかわらずある時代の人間は、意識発生いらいその時代までにつみかさねられた意識水準を、生まれたときに約束されている。これとは反対に、言語はおびただしい時代的な変化をこうむる。こういう変化はその時代の社会のさまざまな関係、そのなかでの個別的な環境と個別的な意識に対応している。この意味で言語は、ある時代の個別的な人間の生存とともにはじまり、死とともに消滅し、またある時代の社会の構造とともにうまれ死滅する側面をもっている。

(『同上』P46 吉本隆明 角川選書)

例えば、「言語が現実的な反射であったとき、人類はどんな人間的意識ももつことがなかった。」と吉本さんが書き記す時、それは一体いつの時代のことを言っているんだという疑問はあり得るだろう。それは柳田国男に関してもあった。しかしいずれも、段階として抽出された人間的本質の有り様からイメージされているものであるから事実性を問うても無意味である。もしそれらに異論があるなら、同様に抽象されたイメージとして語るほかにない。もちろん、事実性としては、考古学や遺伝子学などがどんどん明らかにしていくだろうと思われる。

以上の引用をたどっても、自己表出と指示表出の理解には不十分かもしれないが、逆にいえば、それを十分に把握できた時には強力な解析の力を手にするだろうと思われる。わたしもまた、まだ十分な理解ではない。

メモ2019.11.24 ―自己表出と指示表出へ ③ 人間の等価性

ところで、自己表出と指示表出で織り成される言葉を発する主体は、当然ながらわたしたち人間である。ここで、少し回り道して、その言葉を表現する主体である人間について、吉本さんの言葉を便りにしてたどってみる。

人間という概念は、当然ながら人類の歴史のなかから生み出され、修正・変更されたりして現在にまで積み重ねられてきたものである。また、その人間概念には、アフリカ、アジア、ヨーロッパなど固有の時間性と地域差も含まれていて、それらがこの現在に同時存在している。わたしたちのこの列島の言葉は、古代には中国アジアの大波を被り、近代以降はヨーロッパの大波を被ってきた。わたしたちの言葉はそのような形であることを免れないが、そのような言葉を行使して、できるだけ人類の歴史に沿った〈人間〉というものの概念に近づきたいと思う。

まず、吉本さんは、「マルクス伝」の出だしで、次のように述べている。

①

ある人物生涯を追いかけることは、その一生が記録や著述にのこされていても、また、いつどの時代に生き、なにをして生活し、いつ何歳で死んだかわからない人物をあつかっても、おなじ難しさにであう。この難しさは、しかし、簡単な理由に帰着する。かれが、かれ自身につきうごかされて生きようとしても、もともと生きていることが現実ときりはなせないために、かれが力をいれればいれるほど、現実は強固な壁になってたちふさがるはずだ。つまり、いつでも、果たそうとしたことと、果たしてしまったものはちがった貌で、生ま身の人間におとずれる。これを、隈なくすくいあげることは、どんな記録や思想上の共鳴をもってしても、できそうもない。つまり、現実のほうが手をかした部分だけは、いつも秘されている。

②

ここでとりあげる人物は、きっと、千年に一度しかこの世界にあらわれないといった巨匠なのだが、その生涯を再現する難しさは、市井の片隅に生き死にした人物の生涯とべつにかわりはない。市井の片隅に生まれ、そだち、子を生み、生活し、老いて死ぬといった生涯をくりかえした無数の人物は、千年に一度しかこの世にあらわれない人物の価値とまったくおなじである。人間が知識――それはここでとりあげる人物の云いかたをかりれば人間の意識の唯一の行為である――を獲得するにつれて、その知識が歴史のなかで累積され、実現して、また記述の歴史にかえるといったことは必然の経路である。そして、これをみとめれば、知識について関与せずに生き死にした市井の無数の人物よりも、知識に関与し、記述の歴史に登場したものは価値があり、またなみはずれて関与したものは、なみはずれて価値あるものであると幻想することも、人間にとって必然であるといえる。しかし、この種の認識はあくまでも幻想の領域に属している。幻想の領域から、現実の領域へとはせくだるとき、じつはこういった判断がなりたたないことがすぐにわかる。市井の片隅に生き死にした人物のほうが、判断の蓄積や、生涯にであったことの累積について、けっして単純でもなければ劣っているわけでもない。これは、じつはわたしたちがかんがえているよりもずっと怖ろしいことである。

千年に一度しかあらわれない巨匠と、市井の片隅で生き死にする無数の大衆とのこの〈等しさ〉を、歴史はひとつの〈時代〉性として抽出する。

ある〈時代〉性が、ひとりの人物を、その時代と、それにつづく時代から屹立させるには、かならずかれが幻想の領域の価値に参与しなければならない。幻想の領域で巨匠でなければ、歴史はかれを〈時代〉性から保存しはしないのである。たとえかれがその時代では巨大な富を擁してもてはやされた富豪であっても、市井の片隅でその日ぐらしのまま生き死にしようとも、歴史は〈時代〉性の消滅といっしょにかれを圧殺してしまう。これは重大なことなのだ。たくさんのひとびとが記述の世界に、つまり幻想と観念を外化する世界にわずかでも爪をかけ、わずかでも登場したいとねがうことは、歴史のある時代のなかで、〈時代〉性をこえたいという衝動ににている。そのために、かれは現実社会での生活をさえ祭壇の供物に供し、係累するひとびとに、とばっちりをあびせかける。これが人間をけっして愉しくするはずもないのに、この衝動はやめさせることができない。こういう人間の存在の性格のなかに、歴史のなかの知識のありかたがかくされている。しかしけっきょくは、こんな知識の行動は、欲望の衝動とおなじようにたいしたことではない。幻想と観念を表現したい衝動のおそろしさに目覚めることだけが、思想的になにごとかである。生まれ、婚姻し、子を生み、老いて死ぬという繰返しのおそろしさに目覚めることだけが、生活にとってなにごとかであるように。

人間は生まれたとき、すでにある特定の条件におかれている。この条件は、個人の生涯のおわりまでつきまとう。だから結果としてかれが何々であった、ということにはほんとうは意味がない。意味があるのは、何々であった、あるいは何々になった、ということの根柢によこたわっている普遍性である。その普遍性を、かれがどれだけ自覚的にとりだしたか、である。記述したかどうかはもんだいではないのだ。ここでとりあつかう人物は、幾世紀を通じて、幻想と観念を表現する領域では最大の巨匠と目されてきた。しかし、誤解すべきではない。現実の世界では、きわめてありふれた生活人である。そこで、かれがこの幻想と現実の総体に、個と普遍性の全体に、どれだけ自覚的な根拠をあたえたかがもんだいになる。

(『カール・マルクス』「マルクス伝」P65-P68 吉本隆明 光文社文庫 2006年)

※①と②は、連続した文章です。

わたしの若い頃でも現在でも、こうした透徹した認識と論理の言葉に出会ったことがない。そのことを最初に述べておくべきだと思う。この『カール・マルクス』の「マルクス伝」が書かれたのは、1964年頃で吉本さん40歳の頃である。

①では、わたしたちひとりひとりは、この世界のある時代の物理的・精神的大気を呼吸することによって生きていく。わたしたちは、現実との関わり合いによってそれぞれの生涯の曲線を描いていく。そのような相互作用の結晶としての個の生涯の姿だから、その姿を他者が後からたどっていくことの困難さが述べられている。

②では、終わりの所で、知識でも生活でもその根底に横たわる普遍性に自覚することが大切であると語られているが、わかりやすく言えば、この世界で知識や生活の生きることの意味の自覚こそが大切だということであろう。②から骨子を取り出すと、

1.「市井の片隅に生まれ、そだち、子を生み、生活し、老いて死ぬといった生涯をくりかえした無数の人物は、千年に一度しかこの世にあらわれない人物の価値とまったくおなじである。」

2.「人間が知識を獲得するにつれて、その知識が歴史のなかで累積され、実現して、また記述の歴史にかえるといったことは必然の経路である。そして、これをみとめれば、知識について関与せずに生き死にした市井の無数の人物よりも、知識に関与し、記述の歴史に登場したものは価値があり、またなみはずれて関与したものは、なみはずれて価値あるものであると幻想することも、人間にとって必然であるといえる。しかし、この種の認識はあくまでも幻想の領域に属している。幻想の領域から、現実の領域へとはせくだるとき、じつはこういった判断がなりたたないことがすぐにわかる。市井の片隅に生き死にした人物のほうが、判断の蓄積や、生涯にであったことの累積について、けっして単純でもなければ劣っているわけでもない。これは、じつはわたしたちがかんがえているよりもずっと怖ろしいことである。」

しかし、現実社会では、依然として「幻想の領域」の感受や認識がまるで主流のような顔をして大手を振って歩いている。そのような「幻想の領域」の感受や認識は、社会を生きる個々人に滲透し影響を与え続けている。おそらく、そこには根深い理由と根拠があるのだろうと思われる。簡単に言えば、猛威と慈愛の二重の顔を持つ大自然との長い付き合いの中で培われた意識体験、次にそれが人間界に写像されて、王や貴人と普通の人々との関係に移し替えられた。今でも、「偉い人」や「有名人」という意識が普通にあり、特別の視線や感受に満ちあふれている。ここはどう考えたらいいのだろうか。

たぶん、人類の自覚的な視線や考えというものを想定すれば、吉本さんの述べているのはその自覚や内省の視線から来る言葉であり、それは人類の自覚的なものの主流のベクトルを指しているように思われる。

ここで語られていることをひと言に集約すれば、人間の等価性ということになる。わたしの言葉でそれを敷衍してみる。人には自力では生きてはいけない赤ん坊の時期があり、社会に本格的に関わり出す以前の悩み多き青年期があり、社会関係に入り込む成年期、家族を持ち慌ただしい壮年期があり、社会関係から退く老年期がある。現在までの主流の顔をした感受や考えは、社会関係に入り込んで仕事する成年期から壮年期の感受や考えから生み出されたものに見える。それはまた、企業社会の論理や考えと合流している。言いかえると、現在までの主流の顔をした感受や考えは、人間社会が生みだしてきた歴史性を持つものであるが、まだまだ人間についての局所的な認識に過ぎないことになる。それは、人間の全生涯や障害者や寝たきりの人を含むあらゆる人間という視線には耐え得ない感受や考えである。逆に言えば、人間の全生涯や障害者や寝たきりの人を含むあらゆる人間という視線を行使するならば、人間は等価であるということが言えそうだと思われる。

次に、別の所から吉本さんの晩年の考えを引き出したみる。「人間力」という言葉も使われている。

③

根本的なことで僕が以前から考えていて、だいたい間違いないなと思っていることは、要するに学童と教室、先生ということでもいいのですが、世界的に言えば、未開・未発達の民衆と先進的な国の民衆と何が違うかという問題においては、僕は何も違わないという考え方をします。知恵とか人格性とか、そういうことを含めて、少しも変わらないものだ、つまり同じものなのだ、という考え方というのは根本的にあるわけです。これは、学校というものを小学校から大学までを経験した実感と、もう一ついわゆる知識的な人たち(学生さんたち)とある期間、相当密接にかかわってみたことが何回かあるのですが、そういう自分の体験から考えてきたことの結論なのです。

小学校にもいろいろな学校があるわけですが、僕が出た小学校は東京都で一番程度の悪い学校だと先生がそのころ「学級通信」みたいなものがありましてそこに公然と書いていたくらいでした。ただ、知識とか学識とか狭い範囲に限定すればそれぞれ種類も違うし、もしかすると、僕らみたいな怠け者の多い学校は知識的にはそれで済んでしまって卒業できるけれど、そうもいかないからよく勉強して知識を増やそうと心がけている子供の多い学校では卒業するときには知識が増えているということもあるでしょうけれども、どこの学校の子供も皆同じで、どちらが優秀でどちらが優秀でないということはないと思っています。根本的なところで言えば何も違わない、というのが僕の体験から来る実感です。

・・・中略・・・つまり知識がどうだとかいうとそれほどではない学校は、他のことではものすごく知的なところがあったり、社会的なこととかではえらく豊富な意見と見解をもっていたりしていました。知識がたくさんあるという学校の人よりか豊富な社会体験とか、遊びも含めてさまざまな人間にまつわる問題についての知識や考えが豊富で、彼らが述べるのを聞いていると、そういうふうな実感があります。やはり知的に優秀だと言われている学校だと知的に優秀な分だけ、逆に別方面についてはあまり豊富な見解や考え方を持っていない、という感じがしました。

そうしますと人間の総量というのは年齢にふさわしく(引用者註.「年齢にふさわしく」の意味が不明。同年齢ではということか。)大体が同じなのではないか思います。アバウトで言えば人間としては変わりがないのです。知識を増やせば知識を増やした分だけ他のことについての見解や体験とか考え方とかはあまり豊富ではないということになります。この学校は世間からはあまりよく言われていないけれども、学生はすごくいろんなことについてもちゃんとした考えをもっているじゃないか、見解を披露しているじゃないかとわかったんです。それでこれはちょっと違うぞ、社会的にというか世間的にというか一般社会のいう学校の優劣や人間の優劣は、総合的に見ると、――僕は勝手に「人間力」という言葉を勝手に作っているのですが――、「人間力」においてはまず何の隔たりも変わりもないと思いました。

そういうことですから、どう言ったらいいのでしょうか。あまり遠くまで言わない方がよろしいと思いますが、先生と学童という関係でいいますと、学童というのはまだ幼いですから何が不足かというと、知識が不足だということは確実で間違いなの(ママ 「間違いないの」か)ですが、その他のことは大体全部同じである。先生と同じだと思う方が原則的にいいのではないかと思っています。

(『子供はぜーんぶわかっている』P15-P17吉本隆明 2005年8月)

④

人間というのはどこの人間でも、どう遅れているように見えたとしても、諸般の情況の変化を総合して考えると、どうしてもそういうところに現在もなおいるのだという、それだけのことで、別に劣っているからそうなっているとか、文明人の方がよい生活をしているから優れていると考えるのは間違いだと思います。

たとえばアフリカの人を一年か二年、フランスかどこかに留学させれば、フランス人のような生活をしっかりできるに決まっているわけです。遅れている、未開だという表面的なことは、ただそれだけのことで、いくらでも変わりうることだと思います。

だから、そういう意味での差というのは、現象的にいろいろなことが偶然に重なってそうなっていると考えることにした方がよいと思うし、ほんとうは掛け値なしに人間というのは平等だ、ということを断言してもいいのではないかと思います。文化が発達していないとか、文明が発達していないからだめで、発達させているのは偉いのだという考え方は、間違いなのです。

自分たちの方が発達してよい社会だと思い込んでいる人は、確かにたくさんいるわけですが、それは一〇〇パーセント間違いだと思います。現在というものを考えてみると、病巣的な問題も含んで人類というものを集約したら、すべて平等だし、どこかが劣るとか、よい悪いとかはないと思った方がいいような気がします。

つまり、生理的肉体というか、基本的な考え方とか倫理とか、そういうことになってくれば、昔の人にはかなわないし、昔を代表する、つまり聖人君子のような人には絶対かなわないと思います。

(『第二の敗戦期―これからの日本をどうよむか』P22-P25 吉本隆明 2012年10月)

※本書は、2008年5月から6月のインタビュー

「現在というものを考えてみると、病巣的な問題も含んで人類というものを集約したら、すべて平等だし、どこかが劣るとか、よい悪いとかはないと思った方がいいような気がします」と、コメントの必要は感じないほどわかりやすい言葉で本質的なことが語られている。人類を人間の総和としてみれば、大自然の猛威に対抗するようにして人間界を築き上げてきた人類には、意識的な自然性の面と内省的な無意識的な面とがあるように見える。吉本さんが、「歴史の無意識」と述べていたのは、この内省的な無意識の面に関わるものだと思われる。現在のわが国の社会を主流のように占めている意識的な自然性の面は、人類の歴史から見れば、人類の意識的な自然性の面のほんの局所に過ぎないと自覚することは大切なことだと思う。

もう一度、まとめてみると、例えば人間を「知識」の多寡で切り取れば、赤ちゃんと青年と大人と老人とでは大きな違いが見られるだろうし、また、青年、大人同士でもそれぞれ違いが見られるだろう。これは、「知識」の代わりに「運動能力」などの別の切り取り方をしても同様である。上の吉本さんの言葉は、先進国の人々と後進国の人々など現在に横並びの人々を平等だと言っているが、これは古代の人々と現在のわたしたちとも平等だということになると思う。吉本さんが語っているように、ある面では劣っているように見えてもその代わり別の面が優れているということがあるから、総合性としての人間として見るならば平等であるということだと思う。

なぜ、自己表出と指示表出の話題からその発語主体である人間にさかのぼってきたかといえば、人間がもし等価(平等)でないとすれば、同時代のAという人間の語った(書いた)ある言葉の自己表出と指示表出のそれぞれの度合いと、Bという人間が語った(書いた)同じ言葉の自己表出と指示表出のそれぞれの度合いとは、発語主体が等価でなく差異を持つということ自体から、差異を持つと見なさざるを得ないように思われるからである。。

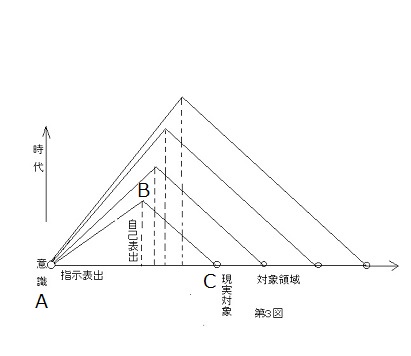

もちろん、、自己表出と指示表出は、時代とともに「人間の本質力」(『定本 言語にとって美とはなにか』P47 角川選書)、と関わってそれぞれの水準を増大させる。すなわち、古代人と現代人とでは、自己表出と指示表出の水準の違いがある。(『定本 言語にとって美とはなにか』P47の「第3図」 )しかし、言葉の表出や表現に限らず行動やものの感じ方など総合性としての人間として見れば、現在のわたしたちと等価(平等)と見なせるのではないだろうか。

ひと言で集約させると、同時代の赤ちゃんから老人にわたる差異も、同時代の先進国の人々と後進国の人々との差異も、さらに、太古の人々と現代人との差異も、部分的、局所的にはそれぞれの差異が真実であるように成り立ちうるとしても、総合性としての人間という視点から見れば等価(平等)と言えるのではないかということである。

こういう人間把握の視線は、人類の歴史の歩みとともに変貌し積み重ねられてきたものである。それは、時代的、歴史の段階的なものである。現在の最良の視線として、この総合性としての人間という視点から見れば人間はみな等価(平等)という把握がもっとも良いのではないかと思う。

わたしは、いつも幾分かはそういうことがあるが、特にこのメモは、どこに行き着くのかわからないまま書き進めている。文章の構成としての大枠は決めているが、どう捉えたらいいかよくわからないということを抱えたまま書いている。書き進めてわからないままの時は、ただ問題点の指摘に止まるだろうと思う。しかし、人間の等価性(平等)だけとっても、あいかわらず現在的な課題であり続けている。

メモ2019.12.13 ―自己表出と指示表出へ ④ 疑問点を挙げる

さて、言葉もまた分かち難い総体性だとしても、分析的に見れば、言葉は自己表出性と指示表出性の織り成されたものと見なせる。これは現在までのところ、最良の捉え方だと思う。経験の集積から論理へという吉本さんの実験化学者らしい本領が発揮されている。その言葉というものを話す(書く)主体はわたしたち人間であり、その人間の有り様や人間自体の見方は前回「人間の等価性」というテーマで見てきた。今回は、そこから人間の話す(書く)言葉の世界に下ってみる。

吉本さんが『言葉からの触手』の「7 超概念 視線 像」で、「そこで『海辺の草花』の『概念』として、最終的にえられる像(イメージ)は〈海辺の草花の客観的に視られた生命の線条が、無数回折り畳まれたもの〉ということになる。」という実験化学者らしい理解の仕方をしている。それを借りて、言葉を自己表出性と指示表出性という分離された抽象度の場で考えて、言葉は、自己表出性の無数の微小糸と指示表出性の無数の微小糸が互いに瞬時に織り成されて表現されるものと見なすことにする。これは、言葉の自己表出性と指示表出性は、起源的に見ても途方もない時間を経た後の、同時的に互いに張り付いた、あるいは瞬時に織り合わされる状態が実際だったかもしれないが、分離して抽象度として考えるとそう見えるということである。「言語論要綱」(2006年)では、言葉の自己表出を主観的な表現に、指示表出を客観的な表現に置き換えてわかりやすく説明されている。なぜそのように分離して捉えるかは、わたしたちが現在までのところ言葉を一挙に総体として捉える術を知らないからと言うほかない。

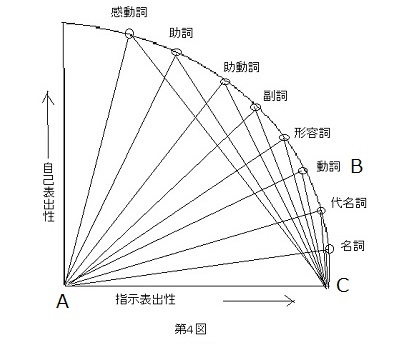

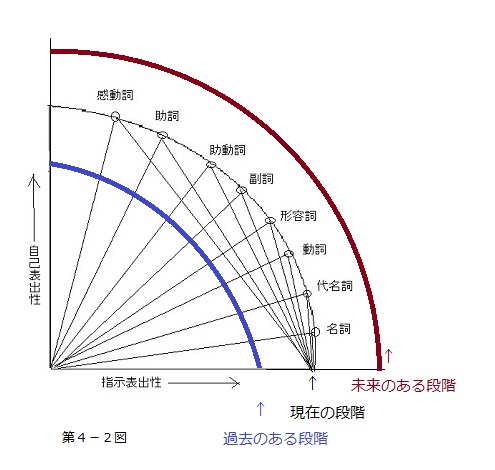

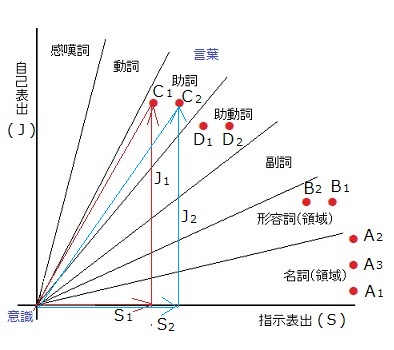

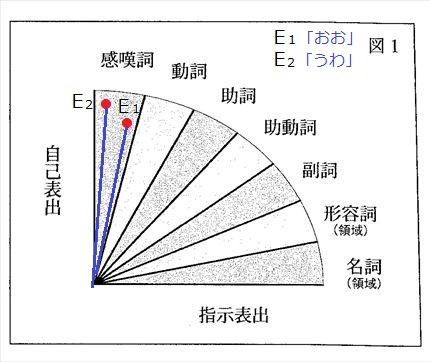

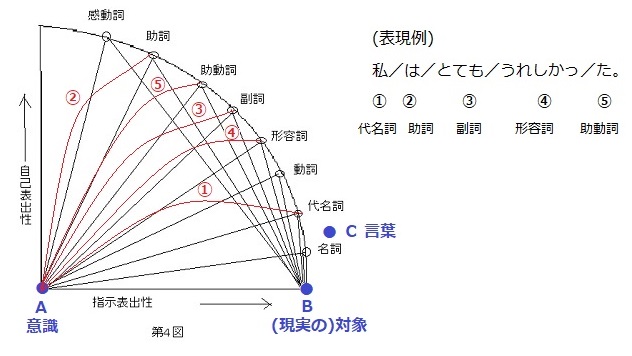

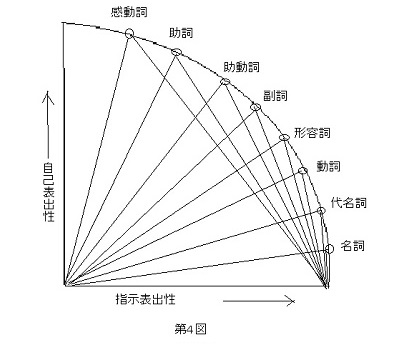

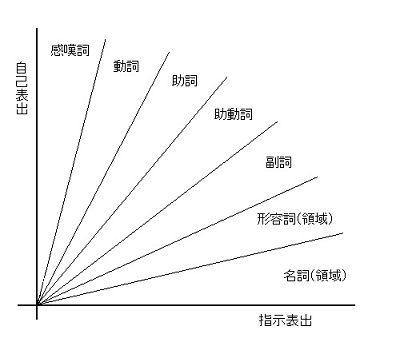

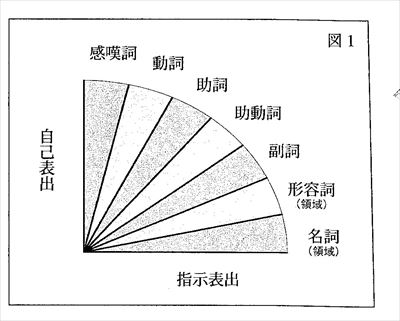

この文章は、吉本さんの『定本 言語にとって美とはなにか』のP61にある自己表出性と指示表出性による品詞図(第4図)やその後の少し修正された品詞図を見ていて疑問に思い、考えを巡らせたことをきっかけにしている。今は、その疑問に十分に答えられそうにないから、その疑問に感じたことや問題点を挙げ、それに対応する吉本さんの文章を検討してみることにする。今回は、その疑問点を挙げてみる。すぐに判断できる疑問についてはわたしの解も付す。(品詞図などの図表は、この文章の最後に挙げている)

1.

『定本 言語にとって美とはなにか』の第3図(P47)によると、言葉の自己表出性と指示表出性は、時代とともに増大する。ということは、前回見たように人間の総体性から見たら過去の人々と現在の人々は人間的には等価だとしても、時代差によって言葉の自己表出性と指示表出性の水準の差が出てくることになるか。

これは吉本さんの把握した第3図を認める限りは、差が出てくることになると思う。ここで簡略化のために、言葉の自己表出性を[J]、指示表出性を[S]と置くと、言葉に内在するそれぞれの度合いの総和[J]+[S]は、時代とともに増大していくことになる。

しかし、現在の「人間」につながる、言葉を持った「人間」の成立と見なせる超太古の時期と、現在から遙か超未来の「人間」の時期は、その有り様を想像することは難しい。だとしても、[J]と[S]は、言葉を持った「人間」の成立と見なせる超太古の時期については、『言語にとって美とはなにか』で起源論として触れられている。つまり、言葉の問題として包括されている。とするならば、人類が生き残っているとして超未来には現在のような言葉とは違った言葉のようなものになってしまったとしても、[J][S]の捉え方は、その起源と相対(あいたい)する超未来までは行けそうな気がする。

さらにそこから下って、言葉を持った「人間」の成立と見なせる超太古の時期から遙かに生命体の段階にまで下って言った場合の超超太古の時期と、それと対応する超超未来の時期については、現在のところ皆目わからないとしか言いようがない。それでも、自己表出性と指示表出性のそれぞれ"前世"や"来世"の段階として想定しイメージすることが可能のような気がする。

さらに、吉本さんはフロイトの考えを受けて、大雑把に言えば人類史と個の生涯の歴史を対応させて考えることができそうに思うと述べている。(註.1)それを認めるならば、時代差によって言葉の自己表出性と指示表出性の度合いの差が出てくるのと対応して、個の生涯における時代差、すなわち言葉をやっとしゃべりだした幼年であるとか青年、大人、老年などによって、表現された言葉の自己表出性と指示表出性の水準の差が出て来ることになる。

2.

では、同時代の、同じこの列島社会で、同じ言葉(思考の単純化のために、まずは、短い単語や熟語レベルで考えて)を話した(書いた)として、

①子ども同士とか大人同士とか、ほぼ同年代の者の場合、それぞれの言葉の自己表出性と指示表出性の度合いは同じか。(言葉に内在するそれぞれの度合いの総和[J]+[S]は一定か)

②同じ人が、同じ言葉を、それぞれ違った日や違った場所で、話した(書いた)場合には、言葉の自己表出性と指示表出性の度合いは同じか。(言葉に内在するそれぞれの度合いの総和[J]+[S]は一定かどうか)

③子どもも大人も皆同じ言葉の自己表出性と指示表出性の度合いを持つのか。(言葉に内在するそれぞれの度合いの総和[J]+[S]は一定かどうか)

これは、1.の人類史と個の生涯の歴史を対応させて考えることは可能として受け入れるなら、同じ言葉であっても子どもと大人の表現する言葉の自己表出性と指示表出性の度合い、あるいは水準には差があることになる。

④大きい声やゴチック表記に限らず、強調表現というものがあるが、それによって同じ言葉の自己表出性と指示表出性の度合いは変化を受けないのか。

これは、言葉の表現が自己表出性と指示表出性の織り成しとしてある以上、強調表現によっていずれか、あるいは両方とも、強化されたり励起されたりするだろう。それは、その言葉の時代的な自己表出と指示表出の水準の限界を突き抜けようとする欲求の無意識的な表れと言えるかもしれない。古代に係り結びという強意表現があったが、今ではその強意の感触はよくわからなくなってしまっている。しかし、当時においては、言葉の時代的な自己表出と指示表出の水準の限界を突き抜けようとする欲求の表れのひとつだったのかもしれない。

⑤同じ言葉でも、話し言葉の場合と書き言葉の場合では、言葉の自己表出性と指示表出性の度合いに違いはないのか。

3.

同時代の、同じこの列島社会で、ある人が、異なる言葉(まずは、短い単語や熟語レベルで考えて)を話した(書いた)として、

①同じ品詞の「山」と「海」では、それぞれの言葉の自己表出性と指示表出性の度合いに違いはないのか。(それぞれの言葉に内在するその総和[J]+[S]は一定かどうか)

②異なる品詞の「愛」と「走る」では、それぞれの言葉の自己表出性と指示表出性の度合いに違いはないのか。(それぞれの言葉に内在するその総和[J]+[S]は一定かどうか)

4.

次に、同時代であっても、地域固有の歴史性を持つ世界の各地域の言葉にも、地域差を超えて上記の2.と3.は同様に言えるのか。

最後に、以上のような疑問を感じたきっかけとなった吉本さんの『言語にとって美とはなにか』に始まる品詞図等を挙げておく。このような疑問は、現在的に解が出る場合もあれば、現在のところそこまでは明らかにならないとかそこはいい加減でもいいということもあるかもしれない。一方、そんな一見ささいに見えることを明らかにすることが現在までの人間認識の拡張に当たるということもあるかもしれないと思う。

(疑問点などのメモ)

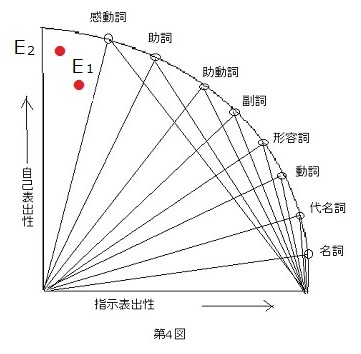

1.『言語にとって美とはなにか』の第4図(1965年)は、単位円(の 1/4円)上の点に各品詞が取られているように見える。

2.その単位円の右側の円周上から各品詞に延びている線分の意味がわからない。

3.その下の品詞図(2005年)では、上の第4図(1965年)とは違っている点が出ている。まず単位円(の 1/4円)の円周の曲線が消され、さらに各品詞は点上にはなく(領域)とあるように幅を持たせてある。

4.最後の品詞図(2006年)では、塗りつぶしを別にすれば、品詞図(2005年)とほとんど同じであるが、単位円(の 1/4円)になっていない。同じ半径にはなっていない。この図が収められている『言語論要綱―芸としての言語』には他にも図があるから、吉本さんが直接描いたものが基になっていそうに思えるが、晩年の吉本さんはとても眼が悪かったというから、単位円(の 1/4円)をゆがめたような図は吉本さんの指定通りなのかどうか、吉本さんがチェックした図なのかどうかよくわからない。

5.品詞図(2005年)と品詞図(2006年)では、なぜか「動詞」の位置が下の方から上の方に移動させてある。

|

| 『定本 言語にとって美とはなにか』P47 第3図 |

|

| 『定本 言語にとって美とはなにか』P61 第4図 1965年 |

|

| 『中学生のための社会科』P55 2005年 |

|

| 『言語論要綱―芸としての言語』図1 2006年 SUMMER (「SIGHT」VOL28 rockin'on) |

(註.1)

もうひとつの欲求につなげるためにいうと、言葉と、原宗教的な観念の働きと、その総体的な環境ともいえる共同の幻想とを、別々にわけて考察した以前のじぶんの系列を、どこかでひとつに結びつけて考察したいとかんがえていた。どんな方法を具体的に展開したらいいのか皆目わからなかったが、いちばん安易な方法は、人間の個体の心身が成長してゆく過程と、人間の歴史的な幻想の共同性が展開していく過程のあいだに、ある種の対応を仮定することだ。わたしは何度も頭のなかで(だけだが)この遣り方を使って、じぶんなりに暗示をつくりだした。 (『母型論』の「序」、学習研究社 1995年11月)

「いちばん安易な方法は」とあるから、吉本さんはまだ何らかの留保をしてこの考え方を採用しているものと思われる。